[有片]阿斯匹靈對抗胰臟癌的新曙光

目錄

通常用於治療頭痛的阿斯匹靈(Aspirin),如今被科學家發現可能有助于防禦最致命的癌症之一胰臟癌?

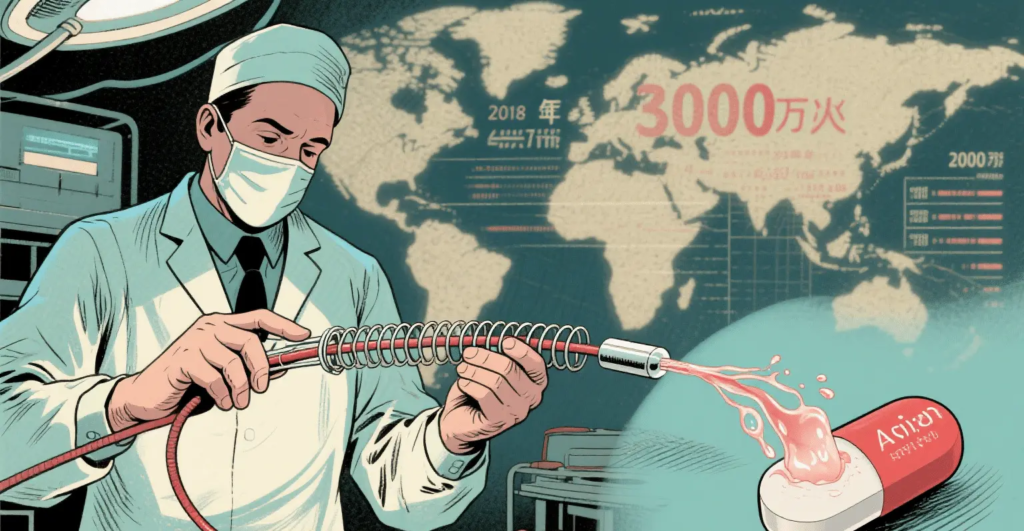

其成果於2025年發表在醫學期刊《Gut》上。該研究分析了超過12萬名糖尿病患者的數據,發現長期服用阿斯匹靈與胰腺癌風險降低42%、癌症相關死亡率下降57%,以及總體死亡率減少22%相關。這一突破性發現不僅揭示了阿斯匹靈的多重藥理潛力,也為胰腺癌的預防策略提供了新方向。

| 評估指標 | 風險變化 | 關聯強度 |

|---|---|---|

| 胰腺癌發生風險 | 降低 | 42% |

| 癌症相關死亡率 | 下降 | 57% |

| 總體死亡率 | 減少 | 22% |

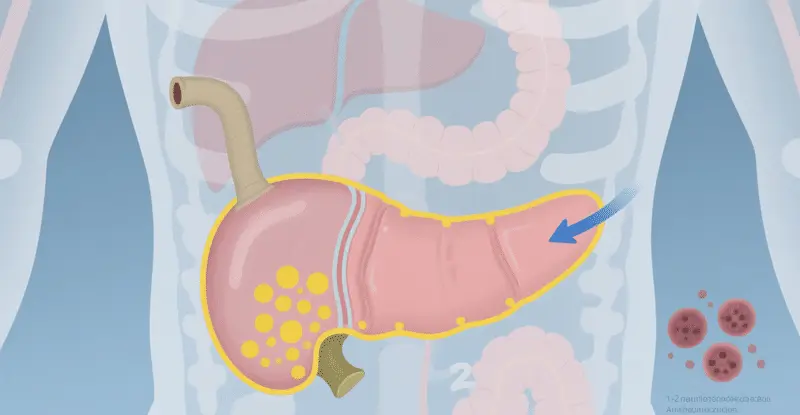

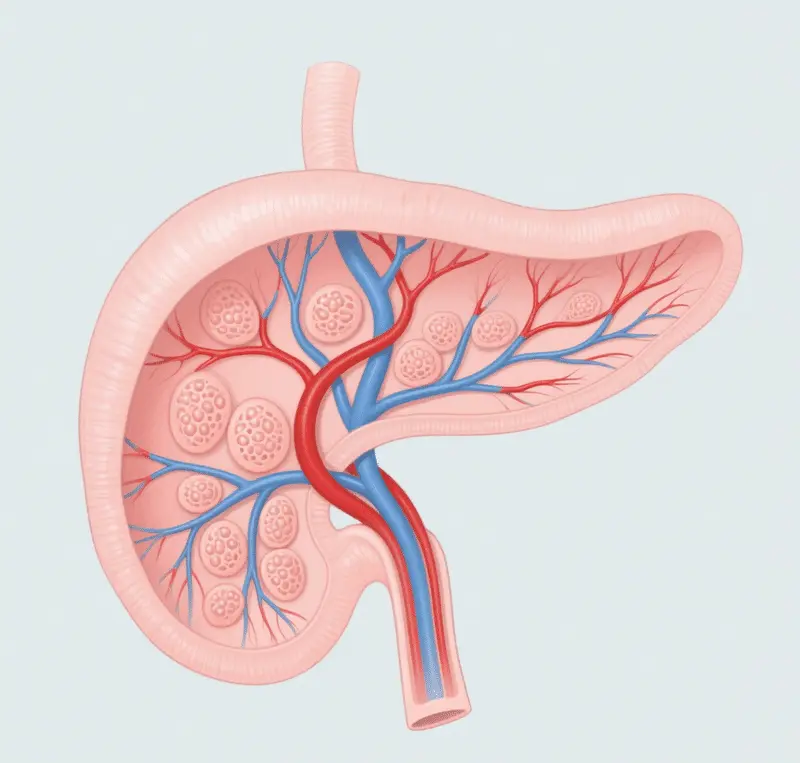

胰腺癌被稱為「沉默的殺手」,因其早期症狀不明顯,多數患者確診時已屆晚期,五年存活率僅約10%。與此同時,糖尿病與胰腺癌之間的關聯日益受到關注。高血糖和胰島素失衡可能導致胰腺細胞異常增生,增加癌變風險。更令人警覺的是,約60%的胰腺癌患者在確診癌症前一年內被診斷出糖尿病,這使得新發糖尿病成為胰腺癌的早期預警信號。阿斯匹靈作為一種廉價且歷史悠久的藥物,若能在癌症預防中發揮作用,將具有重大的公共衛生意義。

阿斯匹靈是什麼?

乙醯水楊酸(INN:acetylsalicylic acid,ASA)又稱乙醯柳酸,以商品名阿斯匹靈(Aspirin)聞名於世,是一種水楊酸類藥物,通常用作止痛劑、退燒藥和消炎藥。阿斯匹靈的歷史根源可追溯至數千年前,當時古代文明早已發現柳樹類植物的藥用價值。考古證據顯示,早在公元前3000年,蘇美爾人就在泥板上記錄了使用柳樹葉治療疼痛的方法。古埃及最古老的醫學文獻《埃伯斯紙草文稿》(約公元前1550年)也詳細記載了如何使用柳樹皮製劑來緩解關節炎疼痛和消炎。

柳樹皮的止痛秘方

古希臘醫學之父希波克拉底在公元前5世紀曾建議飲用柳樹葉泡制的茶來減輕分娩疼痛和治療發熱疾病。中國古代醫學經典《黃帝內經》中同樣有關於柳樹枝清熱解毒的記載。這些散見於各古文明的醫療實踐,表明柳樹的藥用價值是被獨立發現並廣泛應用的普遍知識。

然而,這些古老療法存在明顯局限:柳樹皮提取物味道極苦,對胃部刺激性強,且藥效不穩定。這些缺點促使科學家尋找更有效、更安全的替代品,為阿斯匹靈的誕生埋下伏筆。

科學突破與誕生(19世紀)

活性成分的分離與純化

18世紀中後期,科學界對柳樹藥用價值的研究進入新階段。1763年,英國牧師愛德華·斯通向皇家學會提交了一份詳盡報告,記錄了他使用柳樹皮粉末治療瘧疾熱症狀的成功案例,這是近代首次對柳樹療效的科學記錄。

1828年,慕尼黑大學藥理學教授約翰·安德烈亞斯·畢希納成功從柳樹皮中分離出活性成分的黃色晶體,他將其命名為“水楊苷”(salicin)。這一突破為後續研究奠定了基礎。1829年,法國化學家亨利·勒魯克斯進一步純化了水楊苷。1838年,義大利化學家拉菲爾·皮里亞根據水楊苷合成了水楊酸,這是通往阿斯匹靈的關鍵一步。

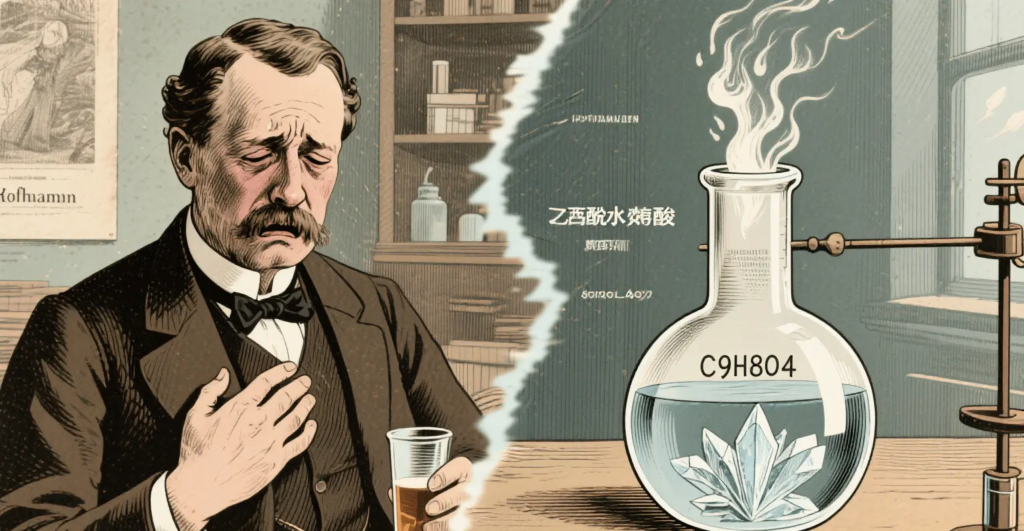

然而,水楊酸存在嚴重問題:它對胃部刺激性極強,味道令人難以忍受,許多患者寧可忍受疼痛也不願服用這種藥物。解決這一難題的任務落在了德國化學家費利克斯·霍夫曼身上。

霍夫曼的歷史性突破

1897年,在德國拜耳公司工作的年輕化學家費利克斯·霍夫曼接到一項特殊任務:為他患有風濕病的父親尋找一種更溫和的水楊酸衍生物。霍夫曼採用乙酰化反應,成功將乙酰基引入水楊酸分子中,合成了乙酰水楊酸——這就是我們今天所知的阿斯匹靈。

霍夫曼的發現並非完全原創,此前法國化學家查爾斯·弗雷德里克·格哈特已在1853年合成了乙酰水楊酸,但未能認識其醫療價值。霍夫曼的關鍵貢獻在於開發了可行的大規模生產方法,並通過拜耳公司的資源將其推向市場。

拜耳公司迅速認識到這一發現的商業價值,並委派藥理學家海因里希·德雷塞進行臨床評估。德雷塞的測試結果令人振奮:乙酰水楊酸不僅保留了水楊酸的止痛退燒特性,而且顯著降低了對胃部的刺激性。1899年,拜耳公司開始以“阿斯匹靈”(Aspirin)為商品名大規模生產這一藥物,名稱中的“A”代表乙酰基(acetyl),“spir”來自水楊酸的植物來源繡線菊(Spiraea ulmaria),後綴“in”則是當時藥物的常見結尾。

下表展示了阿斯匹靈誕生過程中的關鍵事件:

| 時間 | 發展歷程 |

|---|---|

| 公元前 1500 年 | 古埃及《埃伯斯紙草文稿》記載用柳樹葉治療發熱 |

| 公元前 4 世紀 | 古希臘醫生希波克拉底提到咀嚼柳樹皮減輕分娩疼痛和退熱 |

| 中世紀 | 阿拉伯醫生用柳樹皮治療疼痛和發熱 |

| 1763 年 | 英國牧師愛德華・斯通向英國皇家學會報告柳樹皮的解熱特性 |

| 1828 年 | 德國藥劑師約翰・布赫納從柳樹皮中提取出柳醇 |

| 1838 年 | 意大利化學家拉斐爾・皮里亞將柳醇轉化為水楊酸 |

| 1853 年 | 法國化學家查爾斯・弗雷德里克・熱拉爾合成乙醯水楊酸,但未引起重視 |

| 1897 年 | 費利克斯・霍夫曼在拜耳公司成功合成乙醯水楊酸 |

| 1899 年 | 拜耳公司為乙醯水楊酸申請專利,命名為阿斯匹靈,並推向市場 |

| 1950 年代 | 美國 FDA 批准阿斯匹靈可用於兒童感冒和流感治療 |

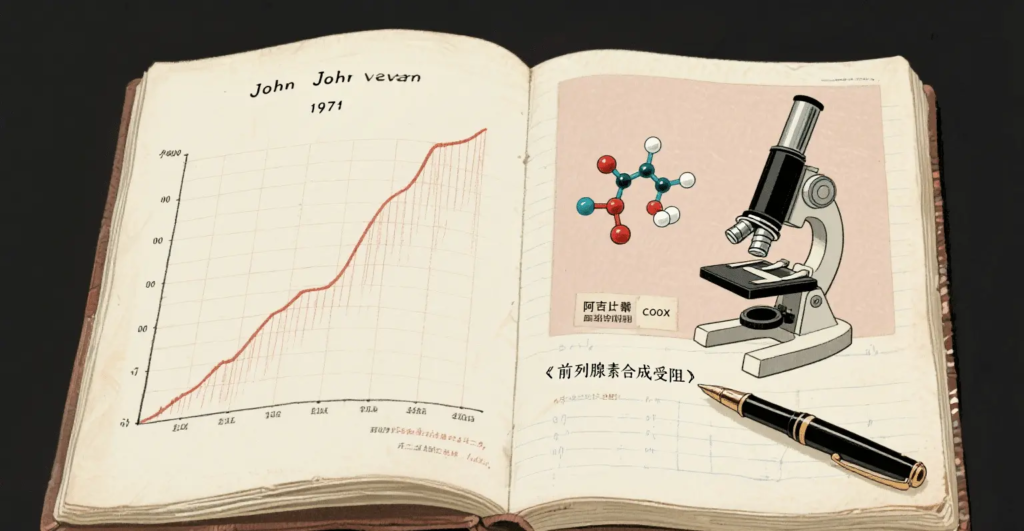

| 1960 – 1970 年代 | 約翰・文發現阿斯匹靈抑制前列腺素合成的作用機制 |

| 1980 年代以來 | 發現阿斯匹靈抗血小板聚集作用,用於心腦血管疾病預防和治療 |

| 近年來 | 研究阿斯匹靈對某些癌症的預防作用 |

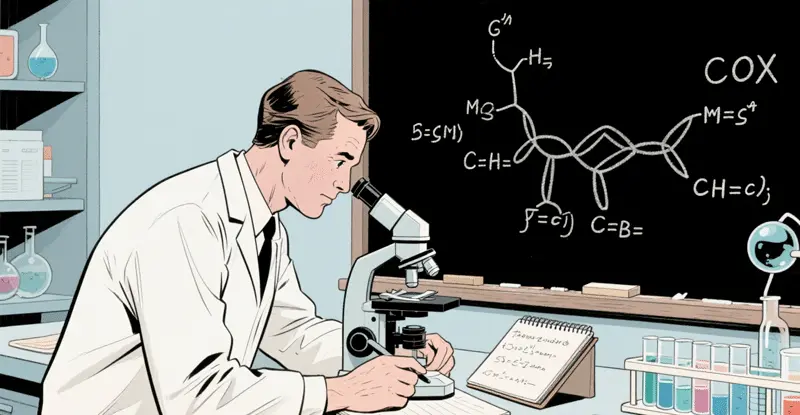

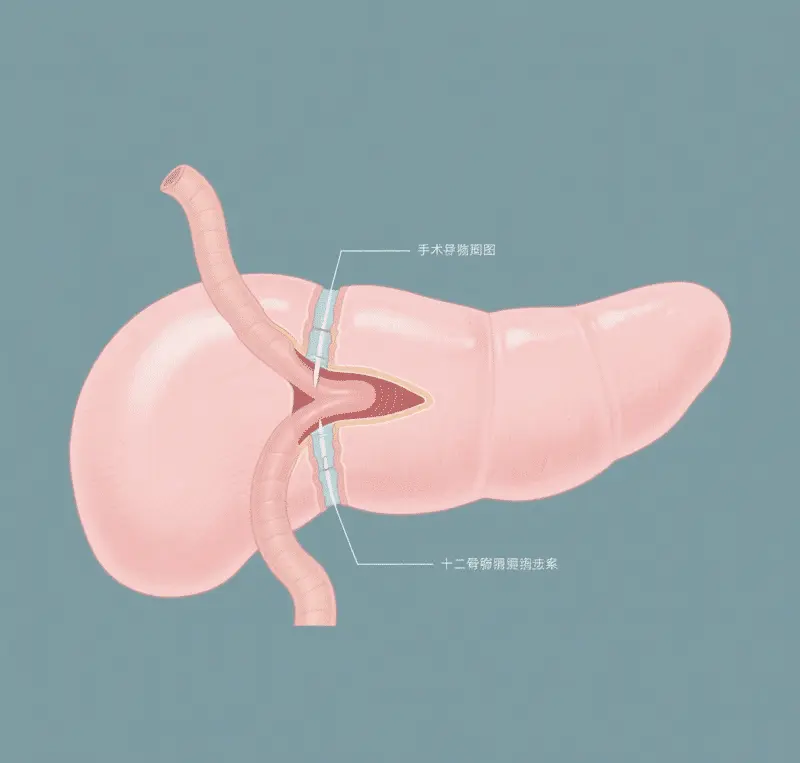

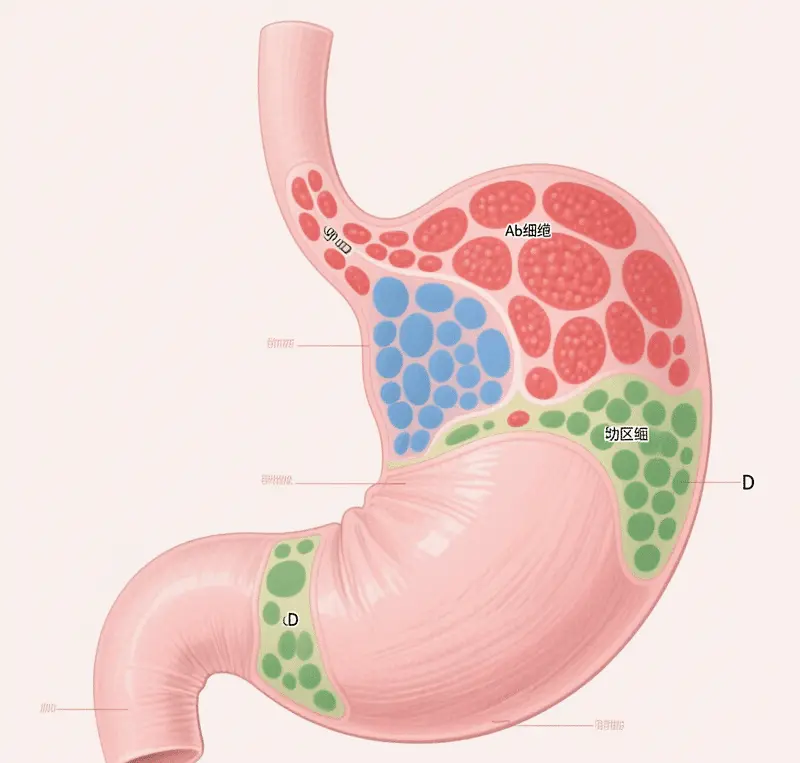

解熱、鎮痛和抗炎作用機制

阿斯匹靈的解熱、鎮痛和抗炎作用主要通過抑制環氧合酶(COX)的活性來實現。COX 有兩種同工酶,即 COX – 1 和 COX – 2。COX – 1 在正常生理狀態下持續表達,參與維持胃腸道黏膜的完整性、腎臟血流的調節和血小板的聚集等生理功能。COX – 2 在正常情況下表達水平很低,但在炎症刺激下,如細菌、病毒感染或組織損傷時,可被誘導大量表達,催化花生四烯酸轉化為前列腺素(PG)和前列環素(PGI)等炎症介質。

阿斯匹靈不可逆地乙醯化 COX 的活性中心的絲氨酸殘基,使 COX 失活,從而抑制 PG 和 PGI 的合成。PG 具有致熱、致痛和增強炎症反應的作用,PGI 具有擴血管和抗血小板聚集的作用。通過抑制 PG 和 PGI 的合成,阿斯匹靈可以降低體溫調節中樞的體溫設定點,使發熱患者的體溫下降;減輕疼痛感受器對疼痛刺激的敏感性,達到鎮痛效果;抑制炎症部位的血管擴張和滲出,從而發揮抗炎作用。

快速擴張與應用多元化(20世紀上半葉)

全球普及與品牌確立

20世紀初,阿斯匹靈迎來了爆炸式增長。拜耳公司採用了創新的營銷策略,向醫生免費發放樣品和科學論文,證明阿斯匹靈的療效和安全性。這種“科學營銷”方法極大地促進了醫學界對新藥的接受度。

1915年,拜耳公司取得了另一個關鍵突破——將阿斯匹靈制成藥片,而非之前的粉末狀。這一改進極大提高了用藥的便利性和劑量準確性,使阿斯匹靈成為第一種現代意義的合成藥物。

兩次世界大戰對阿斯匹靈的全球擴散產生了複雜影響。一戰期間,作為德國公司的拜耳在盟國市場的專利權被沒收,阿斯匹靈這個名稱在許多國家成為通用名,導致多家公司開始生產這種藥物。儘管拜耳失去了專利保護,但這反而加速了阿斯匹靈的全球普及。

到1950年,阿斯匹靈已成為世界上最暢銷的止痛藥,在西方國家幾乎家家戶戶的藥櫃中都能找到它的身影。1950年,阿斯匹靈被吉尼斯世界紀錄認定為“最暢銷的止痛藥”,這一地位保持了半個多世紀。

作用機制之謎的初步揭示

儘管阿斯匹靈療效確切,但直到20世紀中葉,科學家仍不完全了解其作用機制。1971年,英國藥理學家約翰·范恩及其團隊發表了里程碑式的研究,揭示了阿斯匹靈通過抑制前列腺素的合成來發揮止痛、抗炎和解熱作用。前列腺素是體內一類重要的化學介質,參與疼痛、發炎和發熱過程。

這一發現不僅解釋了阿斯匹靈的藥理作用,也開創了非類固醇抗炎藥(NSAIDs)的研究領域。范恩因這項工作與其他研究共享了1982年的諾貝爾生理學或醫學獎,彰顯了阿斯匹靈在醫學科學中的核心地位。

心血管保護作用的意外發現

20世紀下半葉,阿斯匹靈迎來了最重要的角色轉變—從單純的止痛藥轉變為心血管疾病預防藥物。這一轉變始於一項意外觀察。

1948年,美國醫生勞倫斯·克雷文注意到,接受扁桃體切除術的兒童若咀嚼阿斯匹靈口香糖,出血風險會增加。他推測阿斯匹靈可能具有抗凝血作用。在進一步研究中,克雷文發現定期服用阿斯匹靈的成年人心臟病發作率明顯較低。1950年,他建議將阿斯匹靈用作預防心血管疾病的藥物,但這一觀點當時未被醫學界廣泛接受。

1974年,加拿大醫學家亨利·巴內特領導的首個隨機對照試驗證實了阿斯匹靈在預防中風方面的效果。1980年代,具有里程碑意義的醫師健康研究(Physicians’ Health Study)明確顯示,每隔一日服用325毫克阿斯匹靈可使心肌梗死風險降低44%。

這些研究徹底改變了阿斯匹靈的應用範疇。到1990年代,低劑量阿斯匹靈(通常為75-100毫克/天)已成為心血管疾病高危人群的標準預防用藥。

抗血小板聚集作用機制

血小板在血栓形成過程中起著關鍵作用。血小板激活後,會釋放一系列介質,如二磷酸腺苷(ADP)、血栓素 A2(TXA2)等,這些介質可以進一步激活其他血小板,導致血小板聚集和血栓形成。TXA2 是一種強烈的血小板聚集誘導劑和血管收縮劑,由血小板中的 COX – 1 催化花生四烯酸生成。

阿斯匹靈不可逆地抑制血小板中的 COX – 1 活性,阻止 TXA2 的合成,從而抑制血小板的聚集。由於血小板沒有細胞核,不能重新合成 COX – 1,因此阿斯匹靈對血小板的抑制作用是永久性的。一次服用阿斯匹靈後,其對血小板的抑制作用可持續 7 – 10 天,直到新的血小板生成。小劑量的阿斯匹靈(75 – 150mg/d)主要抑制血小板中的 COX – 1,而對血管內皮細胞中的 COX – 2 影響較小,血管內皮細胞可以持續合成具有抗血小板聚集和擴血管作用的 PGI2,從而在抑制血小板聚集的同時,不會明顯增加出血風險。

抗癌潛力的初步探索

同一時期,研究人員開始關注阿斯匹靈的潛在抗癌特性。1988年,澳大利亞研究員發現定期服用阿斯匹靈的人群結腸癌發病率較低。隨後的大量流行病學研究支持這一發現,表明長期規律服用阿斯匹靈可降低多種癌症風險,特別是消化道癌症。

2012年,《柳葉刀》雜誌發表的一項重大研究顯示,每日服用阿斯匹靈持續3年以上可使各種癌症的發病率降低約25%,死亡率降低15%。這些發現開辟了阿斯匹靈應用的新前沿,儘管其作為常規抗癌預防措施的具體方案仍需進一步研究。

阿斯匹林與胰腺癌預防:研究背景與關鍵發現

該研究基於大規模流行病學數據,追蹤了120,000名糖尿病患者長達10年。結果顯示,定期服用低劑量阿斯匹林(通常為每日75-100毫克)的群體,胰腺癌發病率顯著低於未服用組。具體數據如下:

- 胰腺癌風險降低42%:服用組的發病率為0.12%,而未服用組為0.21%。

- 癌症相關死亡率下降57%:服用組的癌症死亡風險為0.05%,未服用組為0.12%。

- 總體死亡率減少22%:服用組的總死亡率為1.8%,未服用組為2.3%。

這些數據不僅統計學上顯著,且經過多變量調整(如年齡、性別、血糖控制情況等),結果依然穩健。研究進一步指出,阿斯匹林的保護效果在長期服用者(超過5年)中更為明顯,顯示其作用可能隨時間累積。

糖尿病與胰腺癌的關聯:為何聚焦這一群體?

糖尿病與胰腺癌的雙向關係是本研究的重要基礎。一方面,糖尿病是胰腺癌的風險因素——高血糖和胰島素抵抗可能促進炎症和細胞增殖,從而誘發癌變。另一方面,胰腺癌本身可能導致繼發性糖尿病,因腫瘤破壞胰島素分泌細胞。據統計,約25-50%的胰腺癌患者合併有糖尿病,且其中約60%的新發糖尿病病例在癌症確診前一年內出現。

這一關聯使得糖尿病患者成為胰腺癌預防的重點人群。阿斯匹林作為抗炎和免疫調節劑,可能通過多種機制阻斷這一進程。

阿斯匹林的作用機制:三條關鍵路徑

- 抗炎與抗血管生成

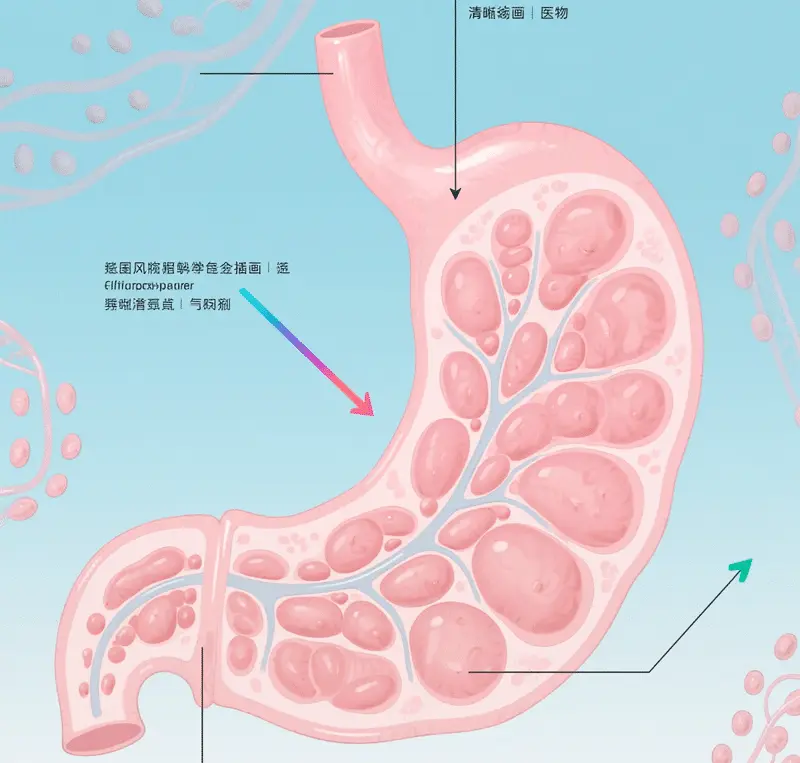

慢性炎症是癌症的常見驅動因素。胰腺癌中,炎症細胞因子(如TNF-α和IL-6)促進腫瘤微環境形成。阿斯匹林通過抑制環氧酶(COX-1和COX-2)活性,減少前列腺素等炎性介質的產生,從而降低炎症水平。同時,它抑制血管內皮生長因子(VEGF)的表達,阻斷腫瘤的新血管生成(angiogenesis),切斷癌細胞的「糧食供應」,限制其生長和擴散。 - 調節細胞平衡與促進凋亡

阿斯匹林可激活一系列細胞內信號通路(如AMPK和p53通路),調節細胞週期和能量代謝。在胰腺細胞中,它促使受損細胞走向程序性死亡(凋亡),而非累积突變導致癌變。此外,阿斯匹林還可能通過表觀遺傳調控(如DNA甲基化)抑制致癌基因的活性。 - 增強免疫監視

腫瘤細胞往往通過「偽裝」逃避免疫系統的識別。阿斯匹林被發現可激活T細胞和自然殺傷(NK)細胞,提升免疫系統對癌細胞的檢測和清除能力。這一機制在胰腺癌中尤為重要,因胰腺腫瘤微環境通常具有高度的免疫抑制性。

這些機制共同作用,使阿斯匹林成為一種多靶點預防劑。然而,值得注意的是,其效果可能因個體遺傳背景、生活習慣和用藥史而異。

阿斯匹林的使用建議與注意事項

儘管阿斯匹林前景廣闊,但它並非萬能藥。其主要風險包括胃腸道出血和腦出血,尤其於長期服用者。以下群體應謹慎使用或避免自行服藥:

- 正在服用抗凝血藥物(如華法林)者

- 對非甾體抗炎藥(NSAIDs)過敏者

- 嚴重肝腎功能不全者

- 兒童和青少年:如前文所述,兒童和青少年在病毒感染期間禁用阿斯匹靈,以預防瑞氏綜合徵的發生。

- 對阿斯匹靈或其他水楊酸類藥物過敏者:禁用阿斯匹靈,以免發生嚴重的過敏反應。

- 有出血傾向的疾病患者:如血友病、血小板減少性紫癜等,阿斯匹靈會加重出血傾向,應避免使用。

- 活動性消化性潰瘍患者:阿斯匹靈可能導致潰瘍出血或穿孔,加重病情,故活動性消化性潰瘍患者禁用。

- 嚴重肝、腎功能不全患者:阿斯匹靈可進一步損害肝、腎功能,因此嚴重肝、腎功能不全患者不宜使用。

- 孕婦和哺乳期婦女:孕婦尤其是妊娠晚期使用阿斯匹靈,可能增加胎兒出血風險,導致新生兒出血症;哺乳期婦女使用阿斯匹靈,藥物可通過乳汁分泌,對嬰兒產生不良影響,故孕婦和哺乳期婦女應慎用或避免使用阿斯匹靈。

副作用

- 胃腸道反應:這是阿斯匹靈最常見的副作用,包括噁心、嘔吐、上腹部不適或疼痛等。長期或大劑量服用可引起胃腸道出血或潰瘍。其機制主要是阿斯匹靈抑制了胃腸道黏膜 COX – 1 的活性,減少了具有保護胃黏膜作用的 PG 合成,導致胃黏膜屏障功能受損。

- 出血傾向:由於阿斯匹靈抑制血小板聚集,可使出血時間延長,增加出血風險。嚴重者可出現鼻出血、牙齦出血、皮膚瘀斑、消化道出血、顱內出血等。

- 肝、腎功能損害:大劑量使用阿斯匹靈時,可引起肝、腎功能損害,表現為肝酶升高、腎功能異常等。但這種損害通常是可逆的,停藥後可恢復。

- 過敏反應:少數患者可出現過敏反應,表現為哮喘、蕁麻疹、血管神經性水腫或休克等。其中,阿司匹林哮喘較為特殊,多見於哮喘患者,服用阿斯匹靈後可迅速誘發哮喘發作,嚴重者可危及生命。

- 中樞神經系統反應:少數患者在服用阿斯匹靈後可出現可逆性耳鳴、聽力下降等中樞神經系統症狀,多在血藥濃度達到一定水平(200 – 300μg/L)後出現。

- 瑞氏綜合徵:兒童和青少年在病毒感染(如流感、水痘等)期間服用阿斯匹靈,可能誘發瑞氏綜合徵,這是一種罕見但嚴重的疾病,主要表現為急性腦病和肝脂肪變性,可導致死亡或永久性腦損傷。因此,目前不建議兒童和青少年在病毒感染期間使用阿斯匹靈。

其他應用

在兒科,阿斯匹靈可用於川崎病的治療。川崎病是一種以全身血管炎為主要病變的急性發熱出疹性兒科疾病,阿斯匹靈可以減少炎症反應和預防血管內血栓的形成。此外,據研究,在妊娠早中期(12 – 16 周)使用阿斯匹靈腸溶片對子癇前期的預防有一定作用,一般從 50 – 150mg 開始口服,可持續使用至 26 – 28 周。對於計劃妊娠的產科抗磷脂綜合徵患者,建議整個妊娠期每天應用小劑量阿斯匹靈 50 – 100mg。抗磷脂綜合徵是一種自身免疫性疾病,以血栓形成、病理妊娠(如前置胎盤、流產、妊娠期高血壓疾病等)為主要特徵。但這些用法暫時未在藥品說明書中明確提及,需在醫生指導下謹慎使用。

未來展望:精準預防與個體化醫療

阿斯匹林的研究代表了一種趨勢:從「治療疾病」轉向「預防疾病」。未來,科學家可能通過生物標誌物(如炎症指標或基因變異)識別最可能受益的群體,實現精準預防。同時,阿斯匹林與其他療法(如免疫治療)的結合也值得探索。

然而,挑戰依然存在。胰腺癌的異質性極高,不同亞型可能對阿斯匹林反應不同。此外,長期用藥的風險效益比需更多臨床試驗驗證。目前,多項國際研究(如ASPREE試驗的延伸分析)正在進行中,結果將為這一領域提供更堅實的證據。

阿斯匹靈常見品牌一覽

| 品牌名稱 (中文) | 品牌名稱 (英文) | 主要劑型與常見劑量 | 主要用途(根據仿單/產品資訊) | 備註 |

|---|---|---|---|---|

| 拜耳 | Bayer | 腸溶膜衣錠 (100mg) | 預防心肌梗塞、預防血栓性栓塞症、短暫性缺血性發作 | 德國拜耳藥廠出品,是較為知名的阿斯匹靈品牌之一。 |

| 伯基 | Bokey | 腸溶膠囊 (100mg) | 預防心肌梗塞、預防血栓性栓塞症、短暫性缺血性發作 | |

| 阿斯匹靈 | – | 速效錠 | – |

結論

阿斯匹林從一種簡單的頭痛藥,逐步演變為潛在的癌症預防劑,體現了科學發現的不可預測性與魅力。香港大學的研究為胰腺癌高風險群體(如糖尿病患者)帶來了新希望,但同時提醒我們:藥物使用需基於科學證據和醫療指導。在醫學領域,沒有「神藥」,只有不斷深入的認知與審慎的應用。阿斯匹林的故事,正是這一理念的完美註腳。

附錄:數據圖表

圖1:阿斯匹林服用組與未服用組的胰腺癌風險比較

(數據來源:Gut 2025; Hong Kong University Study)

| 組別 | 胰腺癌發病率 | 癌症相關死亡率 | 總體死亡率 |

|---|---|---|---|

| 服用阿斯匹林組 | 0.12% | 0.05% | 1.8% |

| 未服用阿斯匹林組 | 0.21% | 0.12% | 2.3% |

| 風險降低率 | 42% | 57% | 22% |

圖2:糖尿病與胰腺癌的時序關聯

約60%的胰腺癌患者在癌症確診前一年內被診斷出糖尿病,顯示新發糖尿病可能是胰腺癌的早期信號。

本文基於現有科學文獻撰寫,僅供教育參考,不構成醫療建議。用藥請咨詢專業醫生。

數據來源:Gut 2025; TurboScribe.ai transcription reference removed for clarity.

延伸閱讀:

![[有片]把與生俱來的「好色」,用以點燃事業的雄心](https://findgirl.org/storage/2025/11/有片把與生俱來的「好色」,用以點燃事業的雄心-300x225.webp)

-300x225.webp)