馬力とトルクとは何ですか?それらはどこにありますか?

目次

なぜ私たちはいつも馬力とトルクについて話すのでしょうか?

車の雑誌を開いたり、カーショーでセールスマンが新車を紹介するのを聞いたりすると、馬力"そして"トルク「パワー」と「トルク」という言葉は、ほぼ避けて通れない言葉です。「この車はトルクが強く、発進時に力強い反発力を感じる」と言う人もいれば、「あの車は馬力が高く、最高速度は250km/hを楽々と超える」と言う人もいます。しかし、馬力とトルクとは一体何なのでしょうか?どのような関係があるのでしょうか?なぜ、同じパワー指標であるにもかかわらず、車の性能に全く異なる影響を与えるのでしょうか?

I. 馬力: 蒸気機関から内燃機関へと進化した動力の単位。

1.1 馬力の誕生:「馬」の労働力の代替

「馬力」という用語は、産業革命の進展と密接に関連して生まれました。18世紀末、ジェームズ・ワットは蒸気機関を改良しました。この発明の価値を大衆に理解してもらうために、ワットは蒸気機関のパワーを直感的に表す単位を必要としていました。当時、最も一般的な動力源は馬であったため、ワットは「馬力」という概念を提唱しました。

ワットは、馬が1分間に330ポンドの重量を100フィート(約181.4キログラムを30.48メートル)持ち上げることができることを観察しました。これにより、「1英馬力(hp)=毎分33,000フィートポンド」と定義されました。後にこの単位は国際単位系(SI)に変換され、1英馬力は745.7ワット(W)、1メートル馬力(PS、ドイツ馬力)は735.5ワットとなりました。

1.2 馬力の本質:力の尺度

物理学の観点から見ると、馬力は「力」の単位です。力は「単位時間あたりに行われる仕事」と定義され、その公式は以下のとおりです。

電力 = 仕事 ÷ 時間

「仕事」の計算式は「力 × 距離」であるため、動力は「力 × 距離 ÷ 時間」、または「力 × 速度」と表すこともできます。この関係は自動車にとって非常に重要です。車が走行しているとき、エンジンの動力は最終的に車輪を駆動する力と速度の積に変換される必要があります。速度が速いほど、その速度を維持するために必要な動力も大きくなります。

1.3 自動車の馬力の進化:1桁から数千馬力へ

内燃機関が蒸気機関に取って代わり、自動車の主力動力源となって以来、馬力の向上は自動車技術の飛躍的な進歩を目の当たりにしてきました。以下は主要な期間における典型的なデータポイントです(表1)。

| 期間 | 典型的なモデル | 馬力(hp) | 技術的背景 |

|---|---|---|---|

| 1886 | ベンツ・パテント・モーターヴァーゲン | 0.75 | 単気筒ガソリンエンジン、排気量0.954L |

| 1920年代 | フォード モデルT(後期型) | 20 | 4気筒エンジン、量産技術 |

| 1950年代 | シボレー コルベット C1 | 195 | V8エンジン、キャブレター技術 |

| 1970年代 | フェラーリ 365 GTB/4(デイトナ) | 352 | 高回転V12、機械式燃料噴射 |

| 1990年代 | マクラーレンF1 | 627 | 自然吸気V12エンジン、カーボンファイバーボディ |

| 2020年代 | テスラ モデルS プラッド | 1020 | 電動モーター、三輪駆動システム |

表1:1886年から2020年までの代表的なモデルの馬力データの比較

データによれば、燃料噴射、ターボチャージャー、電化などの技術革新により、自動車の馬力は130年以上で1,360倍に増加した。

II. トルク: 車輪を回転させる「回転力」。

2.1 トルクの定義: 物体を回転させる力。

トルクとは、物体をその軸を中心に回転させる力です。例えば、レンチでボルトを締める場合、レンチが長いほど(レバーアームが長いほど)、同じ力で発生するトルクは大きくなります。式は次のとおりです。

トルク = 力 × レバーアームの長さ

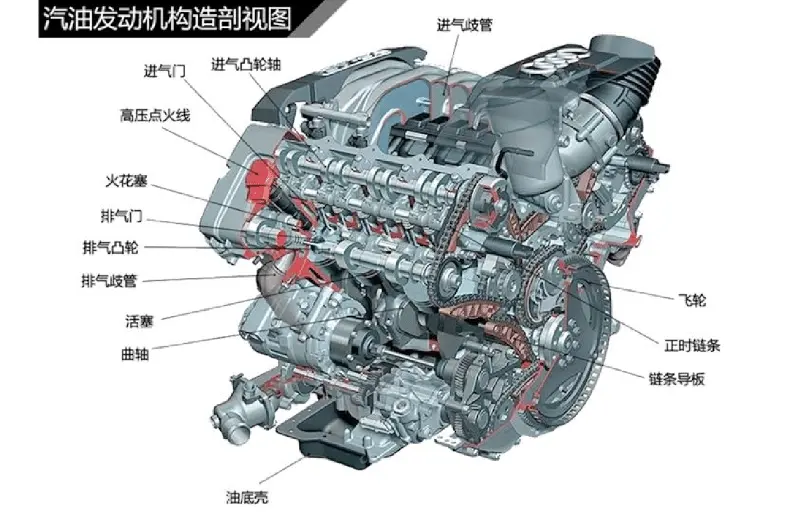

自動車では、エンジンによってトルクが生成されます...クランクシャフト出力「トルク」は通常、ニュートンメートル(N·m)またはポンドフィート(lb·ft)で測定されます。これは、車輪が車体を推進できるかどうかを直接決定するものであり、トルクが大きいほど、坂道を登るとき、重い荷物を積んでいるとき、停止状態から加速するときなど、低速時の車両の「爆発力」が強くなります。

2.2 トルクと馬力の関係:パワーの2つの次元

馬力(パワー)とトルクは独立した現象ではなく、「回転速度」によって密接に結びついています。物理学では、パワー、トルク、回転速度を関連付ける式は次のとおりです。

出力(kW)=トルク(N·m)×回転数(rpm)÷9549

(ヤードポンド法の馬力への変換:1hp = トルク(lb·ft)×エンジン回転数(rpm)÷5252)

この式は、核となる原則を明らかにします。パワーはトルクと回転速度の積です。同じ出力でも、「低トルク + 高回転」(レーシング エンジンのような)または「高トルク + 低回転」(ディーゼル エンジンのような)のいずれかになります。

2.3 トルク特性:エンジンの「個性」

エンジンの種類によってトルク曲線(トルクと速度の関係)は大きく異なり、それによって適用シナリオが決まります。

ディーゼルエンジン低速域でも高いトルクを出力できるため(通常1500~3000rpmでピークに達する)、牽引力や大型用途(トラックやオフロード車など)に適しています。例えば、2020年式トヨタ・ランドクルーザーに搭載されている3.3Tディーゼルエンジンは、ピークトルクが650N·m(2000~3000rpm)です。

自然吸気エンジントルクはエンジン回転数に応じて徐々に増加し、通常は4000~6000rpmでピークに達します。これは、バランスの取れた出力(ファミリーカーなど)に適しています。例えば、2010年式ホンダ シビック 1.8Lエンジンの最大トルクは174N·m(4300rpm)です。

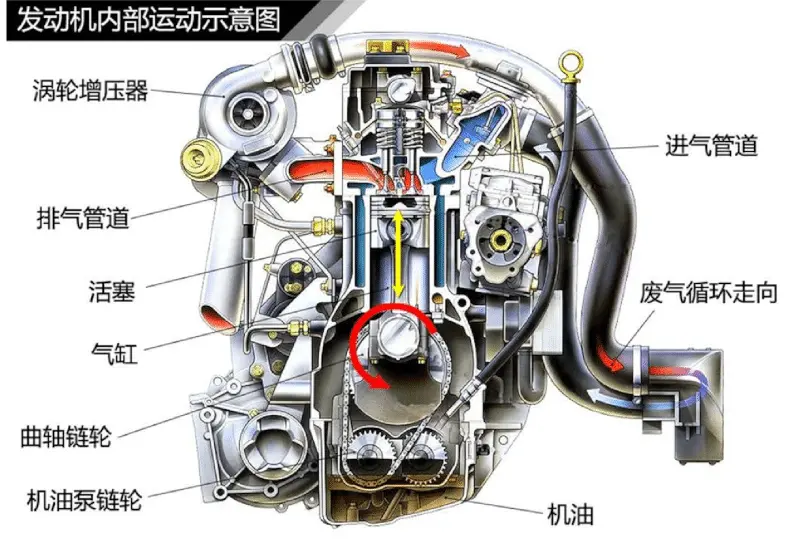

ターボチャージャー付きエンジンターボチャージャーを用いて強制的に空気を吸入することで、幅広い回転域(例えば2000~5000rpm)で高いトルクを出力でき、低回転域でのパワー伝達と高回転域でのパワー伝達(高性能車に見られるような)のバランスが取れています。例えば、2023年型BMW M3の3.0Tエンジンは、最大トルク650N·m(2750~5500rpm)を発生します。

III. トルクと馬力曲線の例

| 回転数 | トルク(N·m) | 馬力(hp) | 説明する |

|---|---|---|---|

| 1000 | 80 | 15 | 低回転、高トルク始動 |

| 2000 | 100 | 38 | トルクが増加し、馬力が徐々に増加します |

| 3000 | 120 | 68 | ピークトルクゾーン |

| 4000 | 115 | 87 | トルク安定性 |

| 5000 | 110 | 105 | 交差点(約5252rpm) |

| 6000 | 100 | 114 | 馬力の優位性 |

| 7000 | 90 | 120 | 高回転、最高馬力 |

| 8000 | 80 | 122 | 赤い線の前に |

| 9000 | 70 | 120 | トルク低下 |

馬力とトルクは相補的な概念です。トルクは力であり、馬力は速度です。

IV. 極限速度の本質: 馬力がトルクよりも重要なのはなぜですか?

4.1 極限速度の物理的限界:抗力とパワーの戦い

車の最高速度とは、エンジンの出力と可動部品の抵抗が釣り合う速度を指します。この抵抗には主に以下のものが含まれます。

- 転がり抵抗タイヤと地面の摩擦は車両の重量に正比例し、速度の変化による影響はほとんどありません。

- 空気抵抗これは速度の二乗に比例します (式: F_air = 0.5 × ρ × A × Cd × v²、ここで ρ は空気密度、A は前面面積、Cd は抗力係数、v は速度です)。

車速が100km/hを超えると、空気抵抗が主な抵抗となり、速度とともに急激に増加します。このとき、エンジンは空気抵抗を克服するのに十分な出力を必要とし、出力と速度の関係は「出力 = 抵抗 × 速度」で表すことができます。

P = F_air × v = 0.5 × ρ × A × Cd × v3

これはつまり:速度の3乗はパワーに比例します。つまり、最高速度を200km/hから300km/h(50%の増加)に上げたい場合、必要なパワーを元のパワーの3.375倍(1.5³)に増やす必要があり、これが馬力(パワー)が最高速度に決定的な影響を与えるのです。

4.2 トルクが最高速度に与える影響が限られているのはなぜですか?

トルクは特定の回転数におけるエンジンの「出力」を決定しますが、最高速度を直接決定するものではありません。例えば、オフロード車は600N·mという大きなトルクを備えていますが、出力が300馬力しかないため、最高速度は180km/hを超えないことがよくあります。一方、600馬力のスポーツカーは、トルクが「たった」500N·mであっても、最高速度は容易に300km/hを超えます。

その理由は、トルクはエンジン回転数との組み合わせで初めて動力に変換されるからです。オフロード車は高いトルクを出力するために、エンジン回転数は通常低く(例えば4000rpm以下)、パワー=トルク×エンジン回転数となるため、出力は制限されます。一方、スポーツカーのエンジンは、高回転数(例えば8000rpm以上)で動作させることで、中程度のトルクでも高いパワーを出力できます。

4.3 ケーススタディ: 異なるパワーパラメータによる最高速度の比較

以下は 3 種類の異なる車両のデータの比較 (表 2) であり、馬力と最高速度の相関関係を直接示しています。

| モデル | 馬力(hp) | トルク(N·m) | 最高速度(km/h) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| トヨタ ランドクルーザー 300 | 304 | 650 | 190 | 高トルク低速ディーゼルエンジン |

| BMW M4コンペティション | 510 | 650 | 290 | 高馬力ターボチャージガソリンエンジン |

| ブガッティ シロン ピュア スポーツ | 1500 | 1600 | 350 | 非常に高い馬力のW16クアッドターボ |

異なる馬力/トルクモデルの最高速度比較

ご覧のとおり、ランドクルーザーと M4 のトルクは同じですが、M4 は馬力が 681 TP3T 高く、最高速度は 521 TP3T 高くなっています。一方、シロンは M4 の 2.9 倍の馬力と 211 TP3T 高い最高速度を誇り、「パワーが最高速度を決定する」という法則に一致しています。

五、コア定義

馬力(HP)

エンジンの「総合作業効率」を測定する式は次のとおりです。トルク × 速度 ÷ 5252値が高いほど、車両の最高速度性能が強力になります(例:スポーツカーは高馬力を追求します)。

トルク(Nm/rpm)

エンジンの「瞬発力」は、クランクシャフトの回転トルクによって測定されます。値が高いほど、加速性能と耐荷重性能が高くなります(例:トラックやオフロード車は高トルクを重視します)。

主な違い

| 特性 | 馬力 | トルク |

|---|---|---|

| 効果 | 最高速度を決定する | 瞬間加速度/負荷を決定する |

| 出力タイミング | 高速走行時に顕著 | 低速でも爆発する可能性がある |

| アプリケーションシナリオ | 高速道路クルーズ | 丘を登る/重い物を引きずる |

VI. 結論: 馬力とトルクの分担と相乗効果

馬力とトルクは車のパワーを表す2つの主要な指標ですが、それぞれ異なる機能を果たします。

- トルクこれは、車両の発進加速、登坂能力、耐荷重能力を決定する「瞬間的なパワーの爆発」の現れであり、「低回転・高負荷」が求められるシナリオ(オフロードや牽引など)に適しています。

- 馬力車両が到達できる最高速度を決定するのは「単位時間あたりの性能容量」であり、「連続した高速運転」が求められるシナリオ(レーストラックや高速道路など)に適しています。

自動車の歴史を通して、馬力はトルクよりもはるかに急速に増加してきました。これは人類の高速化への追求と直接関係しています。電気時代の到来とともに、電気モーターの「高トルク+高出力」という特性は、私たちのパワーに対する理解を根本から変えつつあります。しかし、技術の進化に関わらず、「パワーが最高速度を決定する」という基本的な物理法則は変わりません。

馬力とトルクの本質を理解することは、より良い車選びに役立つだけでなく、自動車技術の進歩の中核となる原動力を理解するのにも役立ちます。「十分」から「より強く」、「パワフル」から「効率的」まで、人類のパワーの探求は終わりがありません。

さらに読む:

![[有片]拜祖先會獲得保佑?](https://findgirl.org/storage/2026/01/有片拜祖先會獲得保佑?-300x225.webp)