Eski CPU rakibi Intel ve yapay zeka devi Nvidia, yüzyıllık bir ittifak kuruyor

İçindekiler

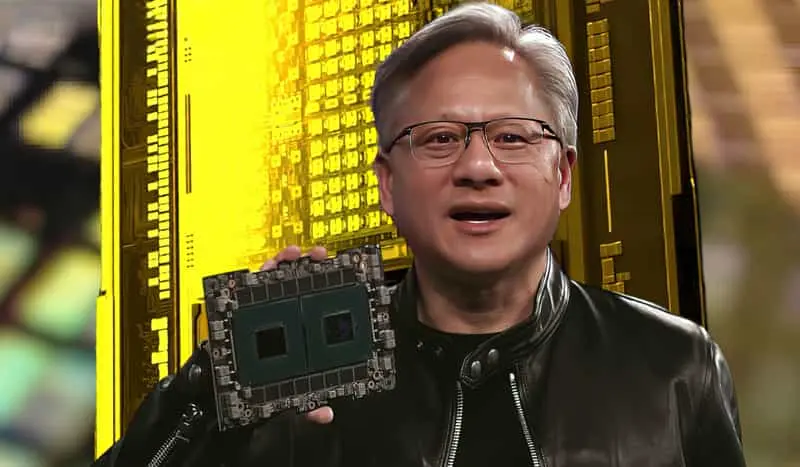

CPU üreticileriIntelYapay zeka hakimiyetiyleNvidia18 Eylül 2025'te, küresel yarı iletken endüstrisi çığır açan bir "yüzyılın evliliğine" tanık oldu: CPU devi Intel ve yapay zeka bilişim lideri NVIDIA, NVIDIA'nın Intel'e 5 milyar dolar (yaklaşık 39 milyar Hong Kong doları) yatırım yaptığı köklü bir stratejik ortaklık duyurdu. İki şirket, veri merkezleri, kişisel bilgisayarlar ve uç bilişim gibi alanlarda nesiller boyu özelleştirilmiş ürün geliştirme konusunda iş birliği yaparak, 50 milyar doları aşan devasa bir pazarı hedefleyecek. Bu, yalnızca basit bir finansal yatırım değil, aynı zamanda derin jeopolitik etkileri ve endüstriyel ekosistemin yeniden yapılandırılmasıyla tarihi bir olay. Geleneksel "açıkça tanımlanmış" rekabet modelinin tamamen sonunu işaret ediyor ve yeni bir "iş birliği" ve "ittifak temelli rekabet" çağını başlatıyor.

Ekonomisi yarı iletken üretimi ve elektronik sözleşmeli üretimiyle yönlendirilen bir teknoloji adası olan Tayvan için, Pasifik'teki bu güçlü ittifak sadece bir dalgalanma değil, yaklaşan bir tsunami anlamına geliyor. Hem marjinalleşme konusunda derin endişeler hem de gelişmekte olan ekosistemlere girmek için muazzam fırsatlar getiriyor. Bu makale, bu ittifakın oluşumunun arka planını, özünü ve küresel ve Tayvan endüstrileri üzerindeki geniş kapsamlı etkisini inceleyecek ve gelecek için olası bir stratejik plan taslağı oluşturmaya çalışacaktır.

"İki Kahraman" Güçlerini Birleştiriyor: Rakiplerden Stratejik Müttefiklere

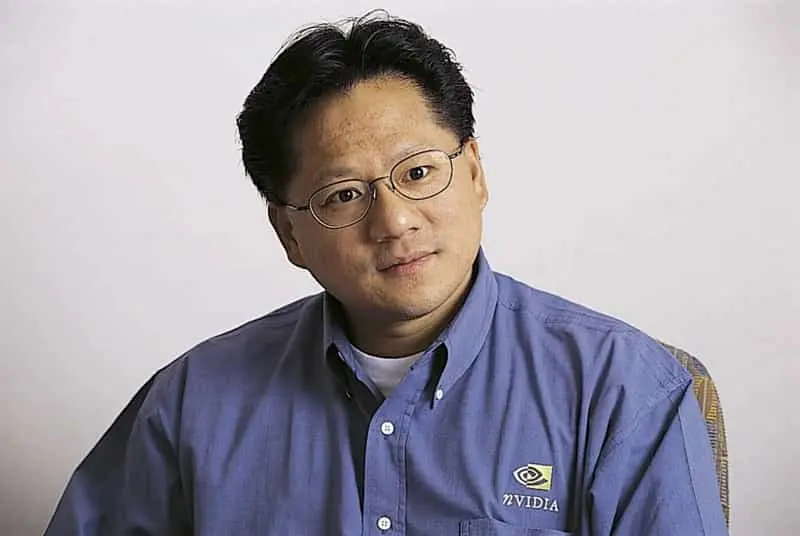

Intel, 1968'deki kuruluşundan bu yana, kişisel bilgisayarlar ve sunucular için endüstri standardı olarak x86 mimarisiyle CPU pazarında küresel lider konumundadır. Ancak son yıllarda, yüksek performanslı CPU alanında AMD'nin zorluklarıyla ve yapay zeka dalgasının yönlendirdiği GPU'ların yükselişiyle karşı karşıya kalan Intel, hem teknolojik hem de pazar açısından büyük bir baskı altında kalmıştır.

NVIDIA, CUDA platformu ve yüksek performanslı GPU'ları sayesinde yapay zeka eğitimi ve derin öğrenmede baskın bir konuma sahiptir. Ancak, kişisel bilgisayarlar için entegre grafik kartları ve x86 ekosistemindeki penetrasyon oranı nispeten sınırlıdır ve işlem gücü için çoğunlukla harici CPU üreticilerine güvenmektedir. Bu iş birliği, her iki şirketin de birbirlerinin güçlü yönlerini tamamlamasına olanak tanıyacaktır: Intel, gelişmiş CPU teknolojisi, x86 ekosistemi ve üretim olanakları sağlayacak; NVIDIA ise güçlü yapay zeka hızlandırma motoru, CUDA yazılım ekosistemi ve NVLink yüksek hızlı bağlantı teknolojisiyle katkıda bulunacaktır. Bu, her iki şirketin de kendi zayıflıklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni pazar fırsatlarını birlikte keşfetmelerine de yardımcı olacaktır.

İşlemin temel detayları:

- Yatırım Ölçeği: Nvidia, Intel'in TP3T hisselerinin yaklaşık 'ini 5 milyar dolar nakit karşılığında, hisse başına 23,28 dolarlık bir fiyattan satın aldı. Bu, duyurudan önceki Intel hisse fiyatına göre önemli bir prim anlamına geliyor.

- İşbirliğinin kapsamı: İki taraf, üç temel alana odaklanan çok yıllı, geniş tabanlı bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı:

- Veri Merkezleri ve Yapay Zeka Altyapısı: İki şirket, Intel'in Xeon serisi CPU'larını Nvidia'nın GPU'larıyla (Blackwell mimarisi ve halefleri gibi) derinlemesine entegre ederek ve NVLink yüksek hızlı bağlantı teknolojisini optimize ederek yeni nesil sunucu platformlarını ortaklaşa geliştirecek ve dünyanın en güçlü yapay zeka eğitim ve çıkarım sistemini yaratmayı hedefleyecek.

- Yapay Zeka Bilgisayarları ve Terminal Cihazları: Intel'in x86 CPU çekirdeklerini ve NPU'yu (Sinirsel İşlem Birimi) Nvidia'nın RTX GPU teknolojisiyle birleştirerek yeni nesil bir çip üstü sistem (SoC) tasarlayıp geliştirdiler. Amaçları, "AI PC"nin gelecekteki standardını belirlemek ve uç AI hesaplamanın yaygınlaşmasını teşvik etmek.

- Yazılım ve ekosistem entegrasyonu: Nvidia'nın CUDA'sı ile Intel'in oneAPI'si ve diğer yazılım çerçeveleri arasındaki uyumluluğu ve işbirliğini belirli bir ölçüde teşvik etmek, geliştiricilere daha birleşik ve verimli bir programlama ortamı sağlamak ve yazılım düzeyindeki engelleri azaltmak.

Piyasa hemen tepki verdi:

Haber, küresel sermaye piyasalarını çılgına çevirdi. Intel'in hisse senedi fiyatı, tek bir günde 221 Tb/3 oz artarak 261 Tb/3 oz'a yükseldi ve on yılı aşkın süredir tek bir günde kaydedilen en büyük artışı kaydetti. Bu, piyasanın ittifaka dair yüksek beklentilerini ortaya koyarken, Intel'in düşüşünü tersine çevirmek için güçlü bir destek olarak görüldü. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı da hafifçe yükseldi ve analistler, bu hamlenin Nvidia'nın yapay zeka ekosistemini sağlamlaştırmasına ve donanım seçeneklerini genişletmesine yardımcı olacağına inanıyor. Bu arada, AMD gibi bazı rakiplerin hisse senedi fiyatları baskı altında kaldı ve piyasa, AMD'nin hem CPU hem de GPU cephelerinde daha güçlü bir birleşik saldırıyla karşı karşıya kalacağından endişe duyuyor.

İşbirliğinin temel içeriği

| İşbirliği alanları | Ana önlemler | Beklenen sonuçlar |

|---|---|---|

| Veri Merkezi | Intel, NVIDIA için x86 CPU'larını özelleştiriyor ve NVIDIA AI platformuna entegre ediyor; ayrıca NVLink yüksek hızlı ara bağlantısını da tanıtıyor. | Yapay zeka eğitimini ve çıkarım verimliliğini artırmak, gecikmeyi azaltmak ve 30 milyar dolarlık veri merkezi CPU pazarından pay almak. |

| Kişisel bilgisayar | Intel, entegre NVIDIA RTX GPU'lu x86 SoC'yi piyasaya sürdü | Dizüstü bilgisayarların ve iş istasyonlarının grafik ve yapay zeka performansının artırılması, 20 milyar doları aşan entegre grafik kartı pazarının genişletilmesi. |

| Kenar bilişim | Düşük güç tüketimli, yüksek performanslı uç AI yongalarını ortaklaşa geliştirin | Akıllı ulaşım, endüstriyel otomasyon ve diğer uygulamaların düşük gecikme gereksinimlerini karşılar. |

| Teknoloji Ekosistemi | Paylaşılan yazılım ve arayüzler uygulama geliştirmeyi hızlandırır | Platformlar arası geliştirmeyi basitleştirin ve yazılım ile donanımın derin entegrasyonunu teşvik edin. |

Eski rakipler bugün neden güçlerini birleştiriyor?

"Yüzyılın evliliği" kesinlikle tesadüf değil, şirket stratejisi, endüstriyel dönüşüm ve jeopolitiğin bir araya gelmesinin kaçınılmaz sonucudur.

Nvidia'nın stratejik motivasyonu: Donanım tedarikçisinden ekosistem imparatorluğuna dönüşme kaygısı

Nvidia, yapay zeka çağında lider konuma gelmiş ve bir zamanlar küresel piyasa değerine ulaşmış olsa da, temel iş modeli iki potansiyel risk barındırıyor:

- "TSMC Bağımlılığı": En gelişmiş GPU yongaları, tamamen TSMC'nin gelişmiş üretim süreçlerine (3nm ve 2nm gibi) dayanmaktadır. Artan jeopolitik riskler göz önüne alındığında, tek bir tedarikçiye olan bu bağımlılık, tedarik zincirindeki en büyük zafiyet haline gelmiştir. Intel'i potansiyel bir ikinci kaynak olarak devreye sokmak, tedarik zincirinin dayanıklılığını ve pazarlık gücünü önemli ölçüde artıracaktır.

- Ekosistem genişlemesinin sınırları: CUDA ekosistemi güçlü olsa da, temel olarak veri merkezlerinden besleniyor. "Her yerde yapay zeka" vizyonunu gerçekten hayata geçirmek için, özellikle devasa PC pazarı olmak üzere uç cihazları fethetmesi gerekiyor. Ancak, PC CPU çekirdek pazarına hâlâ Intel ve AMD hakim. Intel ile doğrudan iş birliği, Nvidia'nın GPU'larını ve yapay zeka teknolojilerini yüz milyonlarca uç cihaza entegre etmesinin en hızlı yolu ve ekosistem imparatorluğunun nihai genişlemesini temsil ediyor.

Intel'in Stratejik Kurtuluşu: Hayatta Kalmak İçin Üçlü İhtiyaç

Intel'in motivasyonu daha acildir ve "en güçlünün hayatta kalması" yönündeki stratejik bir değişim olarak tanımlanabilir.

- Mali destek: Son yıllarda Intel, ileri süreç teknolojisi yarışında TSMC'nin gerisinde kalmış ve yapay zeka çip alanında Nvidia'nın çok gerisinde kalmıştır. Bu durum, gelir ve kâr üzerinde baskı yaratırken, sermaye harcamaları giderek artmaktadır. 5 milyar dolarlık nakit enjeksiyonu, nakit yakan dökümhane işletmesi (IFS) ve süreç geliştirme (örneğin 14A ve 18A) için değerli bir finansal destek sağlamaktadır.

- Teknoloji ve Ekolojik Tanıma: Nvidia'ya yatırım yapmak, en büyük rakiplerinden birinden "teknolojik destek" almakla eşdeğerdir. Bu, pazara güçlü bir mesaj verir: Intel'in teknolojisi ve üretim yetenekleri, sektörün önde gelen oyuncuları tarafından tanınmaya ve ihtiyaç duyulmaya devam etmektedir. Bu, müşterilerin Intel'in üretim hizmetlerine olan güvenini artırmak için hayati önem taşımaktadır.

- Ulusal stratejiye yanıt olarak: Intel, ABD Çip ve Bilim Yasası'ndan en çok yararlananlardan biri olup, önemli miktarda sübvansiyon ve kredi almaktadır. ABD hükümeti, şirketin hisselerinin yaklaşık 1'ine sahiptir ve bu da onu şirketin en büyük stratejik hissedarı yapmaktadır. ABD merkezli, önde gelen bir yapay zeka ve yarı iletken ittifakı kurmak için Nvidia ile kurduğu ortaklık, ABD'nin "teknolojik öz yeterlilik" ve "tedarik zinciri geri dönüşü" ulusal stratejisiyle mükemmel bir şekilde örtüşmekte ve Intel'e daha sağlam bir politika desteği sağlamaktadır.

Jeopolitik Etkenler: ABD Yüksek Teknoloji "Milli Takımı"nın Oluşumu

Washington'ın gölgesi bu ittifakın arkasında belirgin bir şekilde yükseliyor. Çin ile giderek artan teknolojik rekabet ortamında, yapay zekâ ve yarı iletkenler gibi iki önemli teknoloji sektöründe ABD'nin mutlak liderliğini garanti altına almak, iki partili bir mutabakat haline geldi. Birleşik ve güçlü bir "ABD Takımı", parçalanmış ve verimsiz bir "savaş ağası" yapısından çok daha üstündür. Hükümet, sübvansiyonlar, politika yönlendirmeleri ve hatta doğrudan hissedarlık yoluyla, dışarıda rekabet edebilen ve içeride koordinasyon sağlayabilen bir teknoloji merkezi yaratmayı hedefleyen bu ittifakı kolaylaştırdı.

İşbirliğinin özü: Buluttan uca kapsamlı entegrasyon.

İttifak sadece teorik bir kavram değil; teknolojik iş birliği birçok temel seviyeye yayılıyor.

Veri Merkezi: Yapay Zeka Hesaplama Gücünün Kutsal Kasesine Güçlü Bir Saldırı

Gelecekteki entegre sunucu platformları artık aynı anakarta takılan basit "CPU + GPU"lardan oluşmayacak, mimari düzeyde derin bir iş birliğiyle tasarlanacak.

- İnternet Teknolojisi Devrimi: Mevcut PCIe arayüzü, veri iletiminde bir darboğaz haline geldi. Yeni platform, CPU ve GPU arasında ultra yüksek hızlı, düşük gecikmeli bir bağlantı sağlamak için Nvidia'nın NVLink-C2C teknolojisini tamamen benimseyecek, veri alışverişi verimliliğini kat kat artıracak ve böylece yapay zeka eğitim kümesinin genel performansını önemli ölçüde artıracak.

- Belleğin birleşik adreslenmesi: İki taraf, CPU ve GPU'ların verileri daha verimli bir şekilde paylaşmasını ve erişmesini sağlayan, gereksiz veri hareketini azaltan ve verimliliği daha da artıran paylaşımlı veya birleşik bir bellek mimarisini keşfedebilir.

- Sistem düzeyinde optimizasyon: Güç yönetiminden termal çözümlere, donanım yazılımından yazılım sürücülerine kadar her şey tek bir bütün olarak tasarlanacak ve bulut servis sağlayıcılarına (CSP'ler) ve hiper ölçekli veri merkezi müşterilerine kullanıma hazır en iyi çözümleri sunacak.

Yapay Zeka Bilgisayarı: Kişisel Bilgisayarı Yeniden Tanımlıyor

Bu, muhtemelen tüketici pazarına en doğrudan etki eden şey. "Yapay Zeka Bilgisayar" (AI PC) olarak adlandırılan iş birliği, gerçek bir "süper SoC" yaratmayı amaçlıyor.

- Heterojen bilgi işlem füzyonu: Yeni SoC artık CPU, GPU ve NPU'dan oluşan basit bir yapıdan ibaret olmayacak; akıllı görev planlama ve iş birlikçi bilgi işlem sağlamak için gelişmiş paketleme teknolojileri (Intel'in Foveros'u gibi) aracılığıyla üç farklı bilgi işlem birimini sıkı bir şekilde entegre edecek. Hafif yapay zeka görevleri NPU tarafından, karmaşık grafikler ve yapay zeka GPU tarafından ve genel bilgi işlem CPU tarafından gerçekleştirilecek ve böylece performans ve güç tüketimi arasında en iyi denge sağlanacak.

- Yerelleştirilmiş büyük model yürütme: Bu çiplerin amacı, tüketicilerin dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarının, tamamen buluta bağlı kalmadan, milyarlarca hatta on milyarlarca parametreye sahip üretken yapay zeka modellerini yerel olarak sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını, metinden görüntüye, metinden videoya oluşturma ve gelişmiş programlama desteği gibi görevleri yerine getirmesini sağlamaktır. Bu, daha düşük gecikme süresi, daha iyi gizlilik koruması ve daha etkili bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır.

- Ekolojik söylem iktidarı mücadelesi: Yapay zeka destekli bilgisayarlar için donanım standartlarını kim belirlerse, yeni nesil bilgisayar ekosistemlerinin gidişatını da o belirleyecek. Microsoft'un Windows ve Copilot+ ekosistemi, yazılım düzeyinde kilit ortaklar olacak. Intel-Nvidia ittifakı, bu belirleyici güç için Apple'ın M serisi yongaları ve Qualcomm'un X Elite serisi gibi rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Üretim ve Paketleme: Geleceğin Habercisi

Intel'in dökümhane hizmetleri (IFS) ilk tur işbirliğine açıkça dahil edilmemiş olsa da, şüphesiz en heyecan verici ve yaratıcı kısım burası.

- "Çift kaynaklı strateji"nin bir denemesi: Nvidia için bazı ürün gruplarının (örneğin belirli yapay zeka bilgisayar çipleri veya veri merkezi GPU'larının belirli sürümleri) üretimini Intel'e dış kaynak kullanımı yoluyla devretmek, üretim kabiliyetlerini doğrulamak ve risklerini çeşitlendirmek açısından mükemmel bir fırsat.

- Intel'in dökümhane işletmesi için nihai sınav: Intel, Nvidia'nın sıkı gereksinimlerini karşılayan çipleri başarıyla üretebilirse, bu Intel'in 14A/18A süreci için en güçlü reklam olacak, dökümhane işindeki düşüşü tersine çevirecek ve gerçek anlamda TSMC ve Samsung'a karşı güçlü bir rakip haline gelecektir.

- Amerikan imalatı için bir ölçüt: Gelecekte "ABD'de Üretilen" bir Nvidia çipi üretilecek olsaydı, bunun siyasi sembolizmi ticari değeri kadar önemli olacak ve ABD'nin ulusal stratejisiyle mükemmel bir uyum içinde olacaktı.

Küresel endüstriyel zincirin şoku ve yeniden yapılandırılması

Bu ittifakın şok dalgaları küresel teknoloji sektörünün her köşesine ulaşacak.

Tayvan'ın endüstriyel zinciri için: Fırsatlar ve zorlukların kesiştiği nokta

Yarı iletken ve elektronik üretiminin önemli bir küresel merkezi olan Tayvan, bu durumdan doğrudan ve derinden etkilenen ülke oldu.

- meydan okumak:

- TSMC'nin uzun vadeli endişeleri: Kısa vadede, TSMC'nin gelişmiş süreçlerdeki (özellikle 2 nm ve altı) lider konumu sarsılmazlığını korurken, Nvidia'nın en üst düzey yapay zeka yongaları TSMC tarafından üretilmeye devam edecek. Ancak uzun vadede, Intel'in ikinci tedarikçi olarak potansiyel rolü ve ABD hükümetinin yerli üretim kapasitesini destekleme kararlılığı, TSMC'nin mutlak hakimiyetini kademeli olarak aşındıracaktır. TSMC, yeri doldurulamaz lider konumunu korumak için teknolojik inovasyonu hızlandırmaya devam etmelidir.

- OEM modelinin baskısı: Intel, Nvidia ile ortaklığında başarılı olursa, TSMC'nin saf dökümhane modeliyle doğrudan rekabet eden "IDM 2.0" (Entegre Cihaz Üreticisi) yeniden canlanacak. Küresel müşteriler, dökümhane seçerken jeopolitik riskler ve tedarik zinciri çeşitlendirmesi de dahil olmak üzere daha fazla hususu göz önünde bulunduracak.

- ODM/OEM yeniden ayarlaması: Tayvanlı dizüstü bilgisayar OEM'leri (Quanta, Compal ve Wistron gibi) ve sunucu üreticileri (Quanta ve Inventec gibi) yeni Intel-Nvidia ortak platformuna hızla uyum sağlamalı ve ürün yol haritalarını yeniden tasarlamalı; bu da Ar-Ge kaynaklarını yeniden yatırmak ve tedarik zincirini ayarlamak anlamına geliyor.

- Şans:

- Yapay zekalı bilgisayarlar ve terminal cihazları dalgası: Tayvanlı üreticiler, yapay zeka donanım devriminin ön saflarında yer alıyor. Yeni yapay zeka bilgisayarlar, yapay zeka sunucular ve uç yapay zeka cihazları, bir dizi yükseltmeyi tetikleyecek ve yeni üretim talepleri yaratacak. Tayvan'ın güçlü ODM/JDM (Ortak Tasarım ve Üretim) yetenekleri, onu uluslararası markaların yapay zeka donanım ürünlerini tanıtması için ideal bir ortak haline getiriyor.

- İleri paketlemede temel roller: Çipleri kimin ürettiğinden bağımsız olarak, heterojen entegrasyon ve gelişmiş paketleme, bu yüksek performanslı SoC'lere ulaşmanın anahtarıdır. TSMC'nin CoWoS ve SoIC teknolojilerinin yanı sıra ASE ve Powertech gibi büyük paketleme ve test şirketlerinin yetenekleri gelecekte daha da önemli hale gelecek ve Tayvan bu alanda hâlâ güçlü bir avantaja sahip.

- IC tasarımı için niş pazarlar: MediaTek gibi Tayvanlı IC tasarım şirketleri, Intel-Nvidia ittifakının henüz kapsamadığı orta ve düşük seviye AIoT cihazları, otomotiv elektroniği ve özelleştirilmiş AI hızlandırma çipleri gibi alanlara odaklanarak geniş ekosistem içerisinde kendilerine yer edinebilirler.

Küresel rakipler için: Yeni manzara ve yanıtlar

- Süpermikro (AMD): AMD, bugüne kadarki en zorlu meydan okumasıyla karşı karşıya ve CPU ve GPU pazarlarında hem Intel hem de Nvidia ile rekabet ediyor. Bu iki rakip artık güçlerini birleştirdiğine göre, AMD'nin CPU (Ryzen/EPYC) ve GPU (Instinct/Radeon) kombinasyonunun maliyet etkinliğini ve açıklık avantajlarını daha net bir şekilde göstermesi ve Microsoft ve Google gibi yazılım devleriyle iş birliğini güçlendirmesi gerekebilir.

- Bulut hizmeti devleri (CSP'ler): AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure gibi şirketler, Nvidia'nın önemli müşterileridir ve aynı zamanda kendi yapay zeka yongalarını (TPU, Trainium ve Inferentia gibi) aktif olarak geliştirmektedirler. Bu ittifak, onları tek bir harici donanım ekosistemine aşırı bağımlılıktan kaçınmak için kendi geliştirme çalışmalarını hızlandırmaya, aynı zamanda tedarik stratejilerini çeşitlendirmeye ve Nvidia, Intel, AMD ve hatta kendi geliştirdikleri yongalar arasında bir denge ve denge arayışına itebilir.

- Kol Ekosistemi: Intel ve Nvidia arasındaki derin iş birliği, x86 mimarisi ile Nvidia GPU ekosistemi arasında güçlü bir ittifakı temsil ediyor ve bu da bir dereceye kadar ARM mimarisinin PC ve sunucu pazarlarındaki yaygınlaşmasını sınırlayabilir. Qualcomm ve iş ortağı PC üreticilerinin, yapay zekalı PC'lerde ARM mimarisinin performans ve güç verimliliği avantajlarını daha aktif bir şekilde ortaya koymaları gerekiyor.

Yazılım ve Açık Kaynak Topluluğunun İkilemi

Nvidia'nın CUDA'sı, yapay zeka geliştirme için fiili standarttır, ancak kapalı kaynaklı yapısı eleştirilere maruz kalmaktadır. Intel ise açık kaynaklı oneAPI'yi destekliyor. İdeal olarak, bu iş birliği oneAPI'nin Nvidia donanımını daha iyi desteklemesini ve geliştiricilere daha açık bir seçenek sunmasını sağlayacaktır. Ancak daha olası bir senaryo, daha güçlü ve kapalı bir "Wintel Alliance 2.0" oluşturarak geliştiricileri entegre donanım ve yazılım ekosistemine daha da sıkı bir şekilde bağlamalarıdır. Bu durum, açık kaynaklı topluluk ve alternatif yazılım çerçevelerini (OpenAI'nin Triton ve ROCm gibi) tanıtmaya çalışan şirketler için önemli bir zorluk teşkil etmektedir.

Bu durum tüketici pazarında aşağıdaki değişiklikleri beraberinde getirebilir:

- Daha güçlü donanım ürünleriİttifak, Intel işlemcileri ve NVIDIA GPU'larını entegre eden, özellikle oyun, içerik oluşturma ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için uygun, daha yüksek performans sunan güçlü bir donanım sistemi piyasaya sürebilir.

- Daha iyi enerji verimliliğiİki taraf arasında enerji verimliliği optimizasyonu konusunda yapılacak iş birliği, daha verimli güç yönetimi ve ısı dağılımı tasarımlarına yol açarak tüketicilerin daha düşük enerji tüketimiyle yüksek performanslı cihazlara ulaşmasını sağlayabilir.

- Yazılım optimizasyonuOrtaklaşa geliştirilen sürücüler ve yazılım araçları, genel sistem kararlılığını ve performansını artırabilir ve özellikle oyun ve yaratıcı çalışmalarda kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.

- Fiyat rekabetiBu tür ittifaklar piyasa fiyatlarına baskı yapabilir, diğer rakipleri fiyatlandırma stratejilerini ayarlamaya teşvik edebilir ve tüketiciler daha rekabetçi fiyatlardan faydalanabilir.

- Yeni ürünler ve hizmetlerÇeşitli tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak belirli uygulamalara (örneğin VR/AR, yapay zeka hızlandırmalı bilgi işlem) yönelik tasarlanmış yeni ürünler piyasaya sürebilirler.

- Ekosistem entegrasyonuİki taraf arasındaki iş birliği, daha kapsamlı bir ekosistemin oluşmasını sağlayarak tüketicilerin farklı cihazları ve hizmetleri kullanmasını kolaylaştırabilir ve birlikte çalışabilirliği artırabilir.

- Marka GüveniBir ittifakın kurulması, tüketicilerin her iki markaya olan güvenini artırabilir ve tüketicilerin bu tür bir işbirliğinin daha güvenilir ve yenilikçi ürünlerle sonuçlanacağına inanmalarını sağlayabilir.

Jeopolitik ve Gelecek Beklentileri

Teknolojinin Yeni Soğuk Savaşında İttifak Yapısı

Intel-Nvidia ittifakı, ABD'nin teknoloji sektöründe Çin'e karşı "sistematik rekabetinde" önemli bir adımdır. Bu ittifak, teknolojik standartlar, endüstriyel ekosistem ve tedarik zinciri güvenliği olmak üzere üç düzeyde aşılmaz bir hendek inşa etmeyi amaçlamaktadır. Gelecekte, ABD hükümeti tarafından yönlendirilen ve tasarım, üretim ve yazılım uygulamalarını kapsayan tam bir kapalı devre oluşturan yerli teknoloji şirketleri arasında daha fazla stratejik iş birliği görebiliriz. Bu durum, Avrupa, Güney Kore, Japonya ve Tayvan dahil olmak üzere diğer ülke ve bölgeleri konumlarını ve müdahale stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorlamaktadır.

Tayvan Politikası İçin Sonuçlar

Tayvan hükümeti ve endüstrisinin bu değişime karşı dürüst olması ve proaktif bir şekilde yanıt vermesi gerekiyor:

- Kendi yeri doldurulamaz doğasını güçlendirmek: Lider bir teknolojik avantaj sağlamak için gelişmiş üretim süreçleri ve gelişmiş paketleme gibi temel teknolojilere yatırım yapmaya devam edin. Sektörün "verimli sözleşmeli üretim"den "yenilikçi araştırma ve geliştirmeye" geçişini destekleyin.

- Çeşitli İttifakların Teşviki: Tayvanlı şirketler, yalnızca ABD'nin "milli takımı" ile işbirliği yapmaya değil, aynı zamanda aşırı yoğunlaşma riskini önlemek için Avrupa, Japonya ve diğer bölgelerdeki önde gelen şirketlerle stratejik ortaklıklar kurmaya teşvik ediliyor.

- Yerel ekosistemlerin geliştirilmesi: Küresel çalkantıların ortasında daha dirençli bir yerel teknoloji ekosistemi yaratmak ve daha fazla özerklik kazanmak için yerel IC tasarım, temel malzemeler, ekipman ve yazılım şirketlerini destekleyin.

Gelecekte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

- Ürün lansman zaman çizelgesi ve etkinliği: Ortaklaşa geliştirilen veri merkezi çözümleri ve yapay zeka PC çiplerinin ilk partisi ne zaman piyasaya sürülecek? Gerçek performansları ve pazar kabulleri, bu ittifakın başarısının ilk ölçütü olacak.

- Intel'in OEM işinin ilerlemesi: Nvidia sonunda ürünlerinin bir kısmını Intel'e dış kaynak olarak mı verecek ve ne zaman? Bu, tüm hikayedeki en büyük dönüm noktası olacak.

- Düzenleyici kurumların tutumu: Devler arasındaki böylesine derin bir ittifak, ABD'de ve dünya genelindeki antitröst kurumlarının incelemesine yol açacak mı?

- Çin'in tepkisi: Çin nasıl tepki verecek? Yurt içi alternatiflere (Huawei Ascend ve Cambricon gibi) desteğini hızlandıracak mı, yoksa diğer bölgelerle (Avrupa ve Güney Kore gibi) daha yakın iş birliği arayışına mı girecek?

İşbirliği ve Rekabetin Yeni Normali ve Tayvan'ın Bilgeliği

Nvidia ve Intel arasındaki ittifak, teknoloji sektörünün mevcut gelişim aşamasının kaçınılmaz bir ürünüdür. Bu ittifak, son derece yüksek teknolojik karmaşıklığın ve artan jeopolitik risklerin yaşandığı bir çağda, hiçbir şirketin tüm avantajları tek başına elinde tutamayacağını ortaya koymaktadır. Eski rakipler bile, daha büyük sistemik zorlukların üstesinden gelmek için "rekabet" ve "iş birliği" arasında dinamik bir denge bulmak zorundadır.

Tayvan için bu, ölümcül bir tehditten ziyade, sert bir hatırlatma ve net bir işaret. Bize, eski küreselleşme düzeninin yeniden yapılandırıldığını ve tedarik zincirlerinin güvenliği ve dayanıklılığının, verimlilik ve maliyetten daha büyük bir stratejik değere sahip olduğunu hatırlatıyor. Bu işaret, gelecekteki rekabetin ekosistemler arasında bir mücadele olacağını; tek başına hareket etme döneminin sona erdiğini gösteriyor.

Tayvan endüstrileri, benzersiz bir üretim esnekliğine, teknolojik birikime ve uluslararası iş birliği deneyimine sahiptir. Değişimle karşı karşıya kalan bir ülkenin ilerlemesinin tek yolu, değişimi kucaklamak, uluslararası teknoloji ittifaklarının yeniden yapılanma sürecine daha açık bir tavırla proaktif bir şekilde katılmak ve temel teknolojilerini ve inovasyon yeteneklerini sürekli olarak güçlendirmektir. Tayvan, ancak bu şekilde hızla değişen yeni teknoloji çağında vazgeçilmez bir rol oynamaya devam edebilir ve zorlukları bir sonraki sıçrama için fırsatlara dönüştürebilir. Bu yüzyıllık ittifak, tamamen yeni bir oyunun sonu değil, başlangıcıdır.

Intel zaman çizelgesi: (1968-2025)

| Zaman dilimi | yıllar | Önemli olaylar ve ürün kilometre taşları | Önemi ve Etkisi |

|---|---|---|---|

| Kuruluş ve İlk Gelişim (1968-1979) | 1968 | Robert Noyce ve Gordon Moore Intel'i kurdu | Yarı iletken sektöründe bir dev doğuyor. |

| 1969 | İlk ürünü olan 3101 Schottky bipolar 64-bit SRAM'ı tanıtıyor | Yarı iletken bellek pazarına giriş | |

| 1970 | 1103 DRAM'ı Tanıtıyoruz | Sektörün ticari olarak piyasaya sürülen ilk dinamik rastgele erişim belleği | |

| 1971 | Dünyanın ilk mikroişlemcisi 4004'ü (4-bit) tanıtıyoruz. | Mikroişlemci çağının başlangıcı | |

| 1971 | Nasdaq listelendi | Halka açık bir şirket haline gelmek | |

| 1972 | İlk 8 bitlik mikroişlemcisi 8008'i tanıtıyor | İşlemci gücü geliştirme | |

| 1974 | 8080 mikroişlemcinin tanıtımı | İlk gerçek genel amaçlı mikroişlemci | |

| 1978 | 8086 işlemciyi tanıtıyoruz | x86 mimarisi tanıtıldı ve bu mimari daha sonraki işlemcilerin temelini oluşturdu. | |

| 1979 | Fortune 500 şirketi olarak seçildi | İşletme boyutu tanındı | |

| Kişisel bilgisayar çağı (1980-1989) | 1980 | Xerox ile birlikte Ethernet standardını başlattılar. | Ağ teknolojisinin gelişimini teşvik etmek |

| 1981 | IBM, ilk bilgisayarı için Intel 8088 işlemcisini seçti | PC çağında lider bir konum oluşturmak | |

| 1982 | 16 bit 286 işlemcinin tanıtımı | 134.000 adet dahili transistöre sahip. | |

| 1985 | 32 bit 386 işlemcinin tanıtımı | Birden fazla yazılım programını çalıştırabilir | |

| 1985 | DRAM pazarından çıkıp mikroişlemcilere odaklanılıyor | Stratejik odak kayması | |

| 1986 | Compaq Intel 386 işlemci kullanıyor. | Sektör hakimiyeti IBM'den Intel'e kayıyor | |

| 1989 | 486 işlemcinin piyasaya sürülmesi | İlk defa bir matematik yardımcı işlemcisi eklendi. | |

| Teknolojik sıçrama dönemi (1990-1999) | 1990 | Kurucu ortak Robert Noyce hayatını kaybetti. | |

| 1991 | "Intel Inside" marka girişiminin başlatılması | Marka bilinirliğini önemli ölçüde artırın | |

| 1993 | Pentium işlemcinin tanıtımı | Süperskaler mimarinin tanıtılması performansı önemli ölçüde artırır. | |

| 1994 | Pentium kayan nokta işlemi hatası olayı | Büyük halkla ilişkiler krizi, kullanıcılar için işlemcinin değiştirilmesi | |

| 1997 | Pentium II işlemcinin tanıtımı | Yuva 1 tasarımı | |

| 1998 | Celeron ve Xeon işlemcilerin piyasaya sürülmesi | Giriş seviyesi ve sunucu pazarlarını genişletmek | |

| 1999 | Pentium III işlemcinin tanıtımı | Multimedya işlemeyi hızlandırmak için SSE talimat setinin tanıtımı | |

| 1999 | Dow Jones Sanayi Ortalaması'na dahil edildi | ||

| Zorluklar ve Dönüşüm Dönemi (2000-2009) | 2000 | Pentium 4 işlemcinin tanıtımı | Yüksek saat frekansı |

| 2003 | Pentium M ve Centrino mobil platformlarının piyasaya sürülmesi | Dizüstü bilgisayar pazarında devrim yaratıyor | |

| 2005 | Apple, Mac bilgisayarlarında Intel işlemcilerin kullanılacağını duyurdu. | ||

| 2005 | İlk çift çekirdekli işlemci olan Pentium D'yi tanıtıyoruz | ||

| 2006 | Core 2 Duo işlemciyi tanıtıyoruz | Enerji verimliliği ve performansında önemli atılımlar | |

| 2006 | XScale işlemci işinin Marvell'e satışı | ||

| 2008 | Intel Atom işlemcileri piyasaya sürüldü | Düşük güç tüketimli mobil cihazlara odaklanma | |

| 2009 | AMD'ye antitröst davasını çözmek için 1,25 milyar dolar ödedi | ||

| Son Gelişmeler (2010-2025) | 2011 | Sandy Bridge mimarisinin tanıtımı Çekirdek işlemci | Entegre GPU |

| 2011 | 3D Tri-Gate transistörlerinin seri üretime girdiğinin duyurulması | ||

| 2017 | Mobileye'ı 15,3 milyar dolara satın aldı | Otonom sürüş alanına giriş | |

| 2018 | Spectre ve Meltdown güvenlik açığı olayları | ||

| 2019 | Apple, Intel işlemcilerin kullanımının aşamalı olarak durdurulacağını duyurdu | ||

| 2019 | Mobil modem işini Apple'a satıyor | ||

| 2020 | NAND flaş bellek işini 9 milyar dolara SK Hynix'e sattı | ||

| 2021 | Pat Kissinger, IDM 2.0 stratejisini duyurarak CEO olarak geri dönüyor. | Üretim operasyonlarını canlandırmak ve gofret dökümhanesi hizmetlerine girişmek | |

| 2022-2024 | Yayımlanan süreç teknolojisi yol haritası (Intel 7, Intel 4, Intel 3, vb.) | ||

| 2024 | Dökümhane işletmesi (IFS) bağımsız bir yan kuruluşa dönüştürüldü. | ||

| 2024 | Core Ultra serisi işlemcileri tanıtıyoruz | Yapay Zeka PC dağıtımını derinleştirin | |

| 2025 | ABD hükümeti 8,9 milyar dolar yatırım aldı ve hükümet TP3T'nin hisselerinin yüzde 9,91'ini satın aldı. | ABD'de yerel yarı iletken üretiminin güçlendirilmesi | |

| 2025 | NVIDIA, teknoloji iş birliği anlaşmasına varmak için 5 milyar dolar yatırım yapıyor | Veri merkezi ve yapay zeka PC işlemci iş birliği |

Nvidia etkinlik kronolojisi:

| yıllar | Önemli olaylar | Teknik/Ürün Özellikleri | Etkisi ve önemi |

|---|---|---|---|

| 1993 | Şirket kuruldu | Jensen Huang, Chris Malakowski ve Curtis Prim tarafından kuruldu | PC 3D grafiklerine odaklı bir geliştirme yönü oluşturun. |

| 1995 | İlk ürünü NV1'i piyasaya sürüyor | 3D render, video hızlandırma ve GUI hızlandırmayı destekler. | Tüketici GPU pazarına girmek, sonraki GPU araştırma ve geliştirmelerinin temelini oluşturur. |

| 1997 | Riva 128 Piyasaya Sürüldü | Dünyanın ilk 128 bit 3D işlemcisi | Dört ayda satışları bir milyon adedi aşarak 3D hızlandırmada lider konuma geldi. |

| 1998 | TSMC ile işbirliği | TSMC NVIDIA çiplerini üretiyor. | İleri proses teknolojisini güvence altına almak için uzun vadeli sözleşmeli üretim modeli kurun. |

| 1999 | GPU'yu (GeForce 256) icat etti | Entegre T&L, doku sıkıştırma ve tümsek eşleme | Bilgisayar mimarisini yeniden tanımlıyor ve GPU çağını başlatıyoruz |

| 2000 | Xbox için Microsoft ile ortaklık | İlk Xbox için GPU sağlanması | Ev video oyun konsolu pazarına girmek ve ekosistem etkisini genişletmek |

| 2001 | GeForce 3 Yayımlandı | İlk programlanabilir GPU | Programlanabilir görüntülemede yeni bir çağın başlangıcı |

| 2004 | SLI teknolojisi başlatıldı | Çoklu GPU paralel hızlandırma | PC oyun performansını önemli ölçüde iyileştirin |

| 2006 | CUDA mimarisi yayınlandı | GPU Genel Amaçlı Bilgi İşlem Platformu | GPU'ları bilimsel araştırma ve yapay zeka gibi alanlara getirmek |

| 2007 | Tesla GPU Piyasaya Sürüldü | Yüksek performanslı bilgi işlem GPU'su | Süper bilgisayar, tıp ve hava modellemesini desteklemek |

| 2012 | AlexNet'i Destekliyoruz | GPU hızlandırmalı derin öğrenme | Yapay Zeka Devrimini Sürdürmek |

| 2015 | DRIVE platformu yayınlandı | Otonom sürüş AI platformu | Otomotiv yapay zeka pazarına giriş |

| 2016 | Pascal mimarisi, DGX-1 piyasaya sürüldü | Yüksek performanslı yapay zeka hızlandırma platformu | Kurumsal düzeyde yapay zekanın uygulanmasını hızlandırın |

| 2017 | Volta mimarisi ve Jetson TX2 piyasaya sürüldü | Düşük güçlü yapay zeka platformu | Edge AI Uygulamalarını Genişletme |

| 2018 | Turing mimarisi ve RTX teknolojisi piyasaya sürüldü | Gerçek zamanlı ışın izleme | Oyun Grafik Standartlarını Yeniden Tanımlamak |

| 2021 | Omniverse platformu başlatıldı | Metaverse İşbirliği Platformu | Sanal dünyanın gelişimini desteklemek |

| 2023 | Piyasa değeri 1 trilyon doları aştı | GPU talebi artıyor | Piyasa değeri en yüksek çip şirketlerinden biri olmak |

| 2024 | Piyasa değeri 1,83 trilyon dolara ulaştı | Yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep | ABD borsasında piyasa değeri bakımından üçüncü büyük şirket olarak sıralandı. |

| 2025 | 4 trilyon dolarlık piyasa değeri | Yapay Zeka Uygulamalarının Popülerleştirilmesi | Küresel yapay zeka hesaplama gücünde lider konumunu pekiştiriyor |

![[有片]拜祖先會獲得保佑?](https://findgirl.org/storage/2026/01/有片拜祖先會獲得保佑?-300x225.webp)