Çift salıncaklı süspansiyon neden virajlarda MacPherson gergi kollu süspansiyondan daha iyi performans gösterir?

İçindekiler

giriiş

Otomotiv süspansiyon sistemi, bir aracın yol tutuş performansı, konforu ve güvenliğini etkileyen temel bileşenlerden biridir. Birçok süspansiyon tasarımı arasında, çift salıncaklı süspansiyon ve MacPherson tipi süspansiyon en yaygın iki ön süspansiyon yapısıdır. Mükemmel yol tutuşu ve stabilitesiyle öne çıkan çift salıncaklı süspansiyon, yüksek performanslı araçlarda ve yarış otomobillerinde yaygın olarak kullanılırken, basit yapısı ve düşük maliyeti nedeniyle MacPherson tipi süspansiyon genel binek otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makale, yapısal tasarım, geometrik özellikler, viraj dinamikleri, tarihsel gelişim ve uygulama senaryoları gibi yönlerden çift salıncaklı süspansiyonun MacPherson tipi süspansiyona göre viraj performansında neden daha üstün olduğunu derinlemesine analiz edecektir. Okuyucuların iki süspansiyon arasındaki farkları daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için grafikler ve zamana dayalı karşılaştırmalar kullanılacaktır.

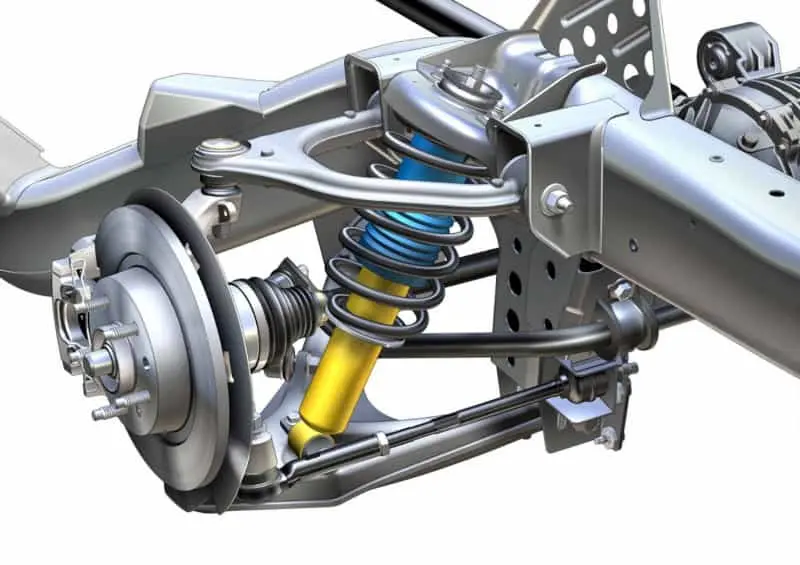

Çift salıncaklı süspansiyon(Çift Salıncaklı SüspansiyonÇift salıncaklı süspansiyon, Çincede genellikle çift A kollu süspansiyon olarak çevrilir ve adını üst ve alt kontrol kollarının "A" şeklinden alır. Bu süspansiyon sistemi tipik olarak bir üst kontrol kolu, bir alt kontrol kolu, amortisörler, yaylar ve bağlantı elemanlarından oluşur. Üst ve alt kontrol kolları, bilyalı mafsallar aracılığıyla tekerlek göbeklerine bağlanarak, lastiğin hem dikey hem de yatay yönde hareketinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

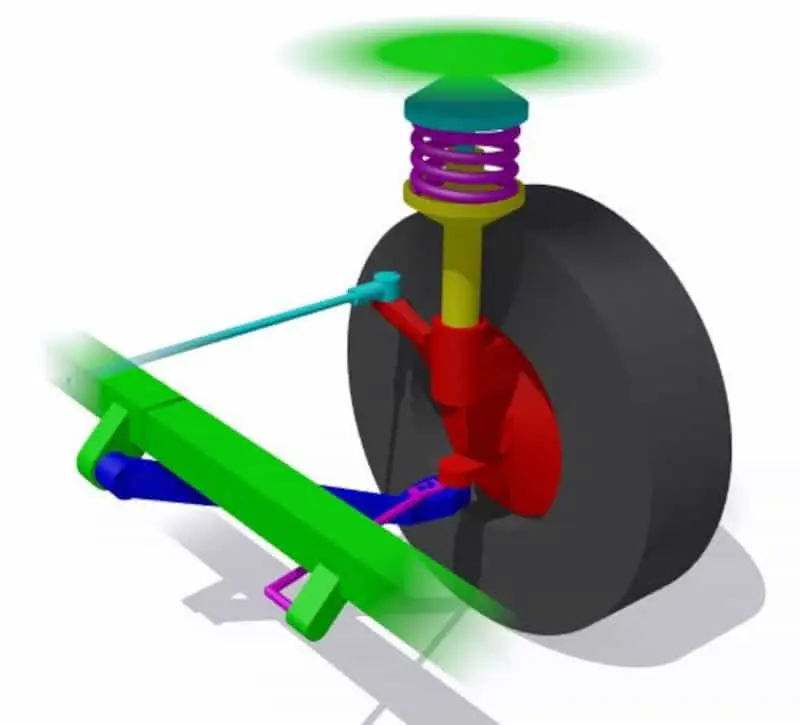

MacPherson'ın Asılması(MacPherson Amortisörlü Süspansiyon1940'larda Kanadalı mühendis Earl S. MacPherson tarafından tasarlanan MacPherson tipi süspansiyon, basit ve verimli yapısı nedeniyle modern otomobillerde, özellikle ön süspansiyonlarda en yaygın kullanılan süspansiyon türüdür. MacPherson tipi süspansiyonun temel bileşenleri arasında amortisörler, helezon yaylar, alt kontrol kolları ve denge çubukları bulunur. Amortisörler ve yaylar, doğrudan gövdeye ve tekerlek göbeklerine bağlanan bir destek çubuğu halinde birleştirilir.

Süspansiyon sistemlerinin temel prensipleri ve işlevleri

Süspansiyon sisteminin temel işlevleri şunlardır:

- Araç gövde ağırlığını destekleyinAraç dengesini sağlamak ve yol yüzeyinden gelen darbeleri absorbe etmek için.

- Lastiklerin yol yüzeyiyle temasını koruyun.Yeterli yol tutuşu sağlayarak ivmelenme, frenleme ve viraj alma performansını etkiler.

- Sürüş kolaylığını ve konforu artırın.Yüksek hızlarda viraj alırken araç stabilitesi ve sürüş konforu arasında denge kurmak.

Viraj alırken, süspansiyon sisteminin araç stabilitesini ve yol tutuşunu sağlamak için gövde salınımındaki, kamber açısındaki ve lastik-yol temas alanındaki değişiklikleri etkili bir şekilde kontrol etmesi gerekir. Çift salıncaklı süspansiyonlar ve MacPherson tipi süspansiyonlar bu yönlerden önemli ölçüde farklılık gösterir.

Çift salıncaklı süspansiyon ile MacPherson tipi süspansiyon arasında yapısal karşılaştırma

1. MacPherson Amortisörlü Süspansiyon

- Yapısal özellikler:

1940'larda Earle S. MacPherson tarafından tasarlanan MacPherson süspansiyonu, basit ve yerden tasarruf sağlayan bir süspansiyon sistemidir. Başlıca bileşenleri şunlardır: - Amortisör ve yay kombinasyonuAmortisör ve helezon yay, doğrudan tekerlek göbeğine bağlanan tek bir destek çubuğuna entegre edilmiştir.

- Alt kontrol koluTek bir kontrol kolu (genellikle A şeklinde bir kol), gövdeye ve tekerlek göbeklerine bağlanarak yanal destek sağlar.

- Devrilme önleyici çubukAraç gövdesinin yalpalama hareketini azaltmak için kullanılır.

- Direksiyon mafsalıTekerlek göbeğini direksiyon sistemine bağlayın.

- avantaj:

- Basit bir yapıya, az sayıda parçaya ve düşük üretim maliyetine sahiptir.

- Az yer kaplar ve önden çekişli araçlar için uygundur.

- Tamiri ve bakımı kolay.

- eksiklik:

- Kamber açısı önemli ölçüde değişir, bu da viraj alırken lastik ile yol yüzeyi arasındaki temas alanını kolayca azaltabilir.

- Amortisörler hem destek hem de sönümleme işlevlerini yerine getirir; bu nedenle, yol tutuş hassasiyetini etkileyebilecek yanal kuvvetlere karşı hassastırlar.

- Bu durum, yüksek performanslı araçlar için dezavantajlıdır çünkü geometrileri süspansiyon ayarlarının esnekliğini sınırlar.

2. Çift Salıncaklı Süspansiyon

- Yapısal özellikler:

Çift salıncaklı süspansiyon, 1930'larda yarış otomobili tasarımında ortaya çıkan daha karmaşık bir süspansiyon sistemidir. Başlıca bileşenleri şunlardır: - Üst ve alt kontrol kollarıGenellikle A şeklinde veya eşit olmayan uzunlukta bir kontrol koludur ve tekerlek göbeğinin üst ve alt uçlarına sırasıyla bağlanır.

- Amortisörler ve yaylarKontrol kolundan bağımsız olarak, darbe emilimine ve şok emiciliğine odaklanır.

- Direksiyon mafsalı ve tekerlek göbeğiLastiklerin hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.

- Devrilme önleyici çubuk(İsteğe bağlı): Araç gövdesinin yana yatmasını daha da kontrol altına alma.

- avantaj:

- Bu, viraj alırken daha iyi kamber kontrolü sağlayarak lastiklerin yol yüzeyiyle optimum temasını korur.

- Süspansiyon geometrisi, farklı sürüş koşullarına uyum sağlamak için yüksekliği ayarlanabilir özelliktedir.

- Yüksek yapısal sağlamlığı sayesinde yüksek performanslı araçlar ve yarış otomobilleri için uygundur.

- eksiklik:

- Karmaşık bir yapısı ve yüksek üretim ve bakım maliyetleri vardır.

- Çok fazla yer kaplıyor, bu da kompakt araçların tasarımına elverişli değil.

Çift salıncaklı süspansiyonun teknik özellikleri:

- Üst ve alt kontrol kollarının açıkça tanımlanmış işlevleri vardır.Üst kontrol kolu genellikle daha kısa, alt kontrol kolu ise daha uzundur. Bu tasarım, araç eğildiğinde kamber açısını otomatik olarak ayarlamaya yardımcı olarak lastiklerin yol yüzeyiyle optimum temasını sağlar.

- Yüksek rijitlik yapısıÇift salıncaklı kolun iki kontrol kolu, yanal ve boylamsal kuvvetleri etkili bir şekilde dağıtarak amortisör üzerindeki yükü azaltır ve amortisörün dikey titreşimleri emmeye odaklanmasını sağlar.

- Hassas geometrik kontrolÇift salıncaklı süspansiyon, mühendislerin kamber, toe açısı ve kaster açısı gibi lastik hizalama parametrelerini hassas bir şekilde ayarlamasına ve böylece yol tutuş performansını optimize etmesine olanak tanır.

Avantaj Analizi

Mükemmel viraj performansı:

- Çift salıncaklı süspansiyon, araç viraj alırken gövde salınımını etkili bir şekilde kontrol edebilir. Üst ve alt kontrol kollarının geometrik tasarımı sayesinde, lastiğin yol yüzeyiyle maksimum temas alanını korumasını ve yol tutuşunu iyileştirmesini sağlamak için lastik kamber açısını otomatik olarak ayarlar.

- Yüksek yanal rijitliği, yüksek hızda viraj alırken lastik deformasyonunu azaltarak dengeyi daha da artırır.

- Lastik aşınma kontrolüÇift salıncaklı süspansiyonun hassas geometri kontrolü, lastiklerin farklı yol koşullarında optimum temas açısını korumasını sağlayarak gereksiz aşınmayı azaltır ve lastik ömrünü uzatır.

- Net yol hissiAmortisörler esas olarak dikey yükü taşıdığı için, çift salıncaklı süspansiyon daha doğrudan yol geri bildirimi sağlayarak sürücünün aracın dinamiklerini algılamasını kolaylaştırır.

- Geniş uygulama yelpazesiÇift salıncaklı süspansiyon, yüksek performanslı spor otomobiller (Porsche 911 ve Ferrari 488 gibi) için uygun olmasının yanı sıra, yüksek rijitlik ve yol tutuşu gereksinimlerini aynı anda karşılayabilen yapısı sayesinde, arazi araçlarında (Jeep Wrangler gibi) ve F1 yarış otomobillerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dezavantaj Analizi

Çift salıncaklı süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından mükemmel performans gösterse de bazı sınırlamaları da bulunmaktadır:

- Karmaşık yapıÇift salıncaklı süspansiyon sistemi çok sayıda parçadan oluşur ve tasarım ve ayarlama süreci daha yüksek teknik beceri gerektirir.

- Yüksek üretim maliyetleriÇok sayıda parça içermesi ve hassas işleme gerektirmesi nedeniyle, çift salıncaklı süspansiyonun üretim maliyeti, MacPherson tipi süspansiyona göre önemli ölçüde daha yüksektir.

- Geniş alan gereksinimiÇift salıncaklı süspansiyon, geniş bir montaj alanı gerektirir; bu da küçük otomobiller veya sınırlı alana sahip modeller (örneğin A veya B sınıfı otomobiller) için bir zorluk teşkil eder.

- Yüksek ayar zorluğuDört tekerleğin hassas hizalanması ve süspansiyon parametrelerinin ayarlanması, profesyonel beceriler gerektirir ve hem araç üreticilerinin hem de tamir personelinin teknik yeteneklerine yüksek talepler getirir.

MacPherson tipi süspansiyonun teknik özellikleri

Yapı ve çalışma prensibi

1940'larda Kanadalı mühendis Earl S. MacPherson tarafından tasarlanan MacPherson süspansiyonu, basit ve verimli yapısı nedeniyle modern otomobillerde, özellikle ön süspansiyonlarda en yaygın kullanılan süspansiyon türüdür. MacPherson süspansiyonunun temel bileşenleri arasında amortisörler, helezon yaylar, alt kontrol kolları ve denge çubukları bulunur. Amortisörler ve yaylar birleşerek gövdeye ve tekerlek göbeğine doğrudan bağlanan bir destek çubuğu oluşturur.

MacPherson tipi süspansiyonun başlıca özellikleri şunlardır:

- Basit yapıSadece bir alt kontrol kolu ve bir destek kolonu gerektirir; daha az parça ve daha az kurulum alanı ihtiyacı vardır.

- Düşük maliyetBasit yapısı nedeniyle MacPherson tipi süspansiyonun üretim ve bakım maliyetleri düşüktür, bu da onu seri üretim araçlar için uygun hale getirir.

- Geniş uygulama alanıMacPherson tipi süspansiyon, özellikle kompakt ve orta boy otomobiller olmak üzere, önden çekişli araçların çoğu için uygundur.

Avantaj Analizi

- Yer tasarrufu sağlayınMacPherson süspansiyonunun kompakt tasarımı, onu küçük otomobiller ve önden çekişli modeller için uygun hale getirerek motor bölmesinde ve iç mekanda daha fazla alan açar.

- EkonomikDüşük üretim maliyetleri ve basit ayar gereksinimleri, onu ekonomik otomobiller için en iyi seçeneklerden biri haline getiriyor.

- konforMacPherson süspansiyon sistemi, yol titreşimlerini iyi bir şekilde emdiği için günlük işe gidip gelme ve şehir içi sürüş için uygundur.

Dezavantaj Analizi

- Sınırlı manevra kabiliyetiAmortisör hem dikey yükü hem de yanal kuvvetin bir kısmını taşıdığı için, MacPherson tipi süspansiyon, yüksek hızlarda viraj alırken çift salıncaklı süspansiyona göre daha az stabildir.

- Yetersiz kamber kontrolüMacPherson tipi süspansiyon, çift salıncaklı süspansiyon kadar kamber açısını hassas bir şekilde ayarlayamaz; bu da virajlarda lastiklerin daha zayıf yol tutuşuna neden olur.

- Yol algısı oldukça belirsiz.Amortisörlerin çok fonksiyonlu yükü nedeniyle, sürücünün yol yüzeyinden aldığı geri bildirim, çift salıncaklı süspansiyon sistemine kıyasla daha az nettir.

Viraj performansını etkileyen temel faktörler

Viraj performansı, süspansiyon sisteminin aşağıdaki temel faktörleri nasıl ele aldığına bağlıdır:

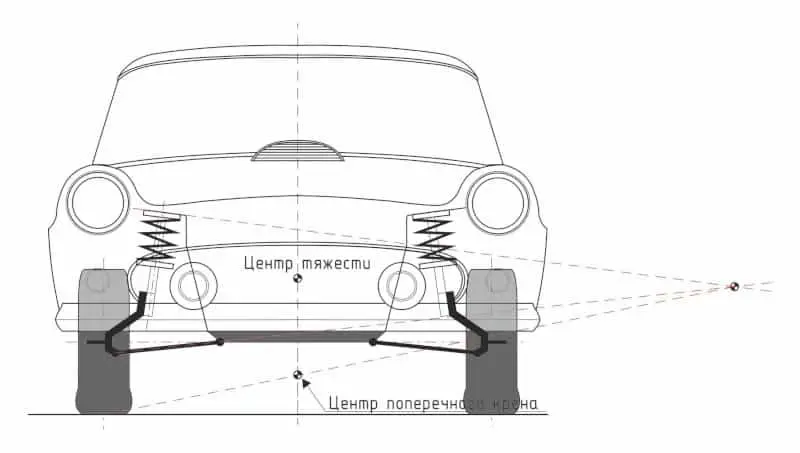

- Kamber kontrolüLastiğin kamber açısı, lastik ile yol yüzeyi arasındaki temas alanını etkiler. İdeal olarak, lastik viraj alırken en iyi yol tutuşunu sağlamak için maksimum temas alanını korumalıdır.

- Vücut salınımı kontrolüGövde salınımı, lastikler üzerindeki yük dağılımını değiştirerek yol tutuş stabilitesini etkiler.

- Süspansiyon geometrisinin esnekliğiSüspansiyon sisteminin geometrisi, farklı sürüş koşullarına uyum sağlama yeteneğini belirler.

- Lastik yük dağılımıYükün eşit dağılımı, kavrama ve kullanım hassasiyetini artırmaya yardımcı olur.

1. Kamber kontrolü

- MacPherson'ın görevden alınması:

MacPherson tipi süspansiyon yalnızca tek bir kontrol kolu ve amortisör koluna dayandığı için, viraj alırken gövde salınımı lastik kamberinde hızlı bir değişikliğe (genellikle pozitif kambere) neden olur. Bu durum, lastiğin iç tarafında aşırı basınca yol açarak yol yüzeyiyle temas alanını azaltır ve dolayısıyla yol tutuşunu düşürür. Örneğin, yüksek hızda viraj alırken, MacPherson tipi süspansiyonun kamber açısı 3-5 derece değişebilir ve bu da yol tutuşunu önemli ölçüde etkiler. - Çift salıncaklı süspansiyon:

Çift salıncaklı süspansiyonlar, üst ve alt kontrol kollarının tasarımı sayesinde lastiklerin kamber açısını hassas bir şekilde kontrol edebilir. Mühendisler, viraj alırken negatif kamber açısını korumak ve maksimum lastik temas alanını sağlamak için kontrol kollarının uzunluğunu ve açısını ayarlayabilirler. Örneğin, aynı koşullar altında, çift salıncaklı bir süspansiyonun kamber açısı değişimi genellikle 1-2 derece içinde kontrol edilir ve bu da yol tutuşunu önemli ölçüde iyileştirir.

2. Vücut salınımının kontrolü

- MacPherson'ın görevden alınması:

MacPherson tipi süspansiyonların yapısal rijitliği nispeten düşüktür ve amortisör kolları hem destek hem de sönümleme işlevlerini üstlenir, bu da onları yanal kuvvetlere karşı hassas hale getirir. Viraj alırken, gövde yuvarlanma açısı nispeten büyüktür (genellikle 4-6 derece), bu da dış lastiklerin aşırı ağırlık taşımasına, iç lastiklerin ise yetersiz yüklenmesine ve genel dengeyi etkilemesine neden olur. - Çift salıncaklı süspansiyon:

Çift salıncaklı süspansiyonun üst ve alt kontrol kolları, daha yüksek yapısal rijitlik sağlayarak yanal kuvvetlere etkili bir şekilde direnç gösterir. Kontrol kollarının geometrisinin optimize edilmesiyle, çift salıncaklı süspansiyon, gövde yuvarlanma açısını 2-3 derece içinde kontrol edebilir, böylece lastik yükünün daha eşit dağılımını sağlar ve viraj stabilitesini artırır.

3. Süspansiyon geometrisinin esnekliği

- MacPherson'ın görevden alınması:

MacPherson tipi süspansiyonun geometrisi nispeten sabittir ve bu da ayarlanabilirliğini sınırlar. Mühendisler, süspansiyon geometrisini değiştirerek viraj performansını optimize etmeyi zor bulmaktadır; bu nedenle yüksek performanslı araçlardan ziyade konfor odaklı araçlar için daha uygundur. - Çift salıncaklı süspansiyon:

Çift salıncaklı süspansiyonun üst ve alt kontrol kolları, mühendislerin kamber, toe açısı ve süspansiyon hareketi de dahil olmak üzere süspansiyon geometrisini hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanır. Bu, çift salıncaklı süspansiyonun farklı pist koşullarına ve yüksek performans gereksinimlerine uyum sağlamasını mümkün kılar; örneğin, F1 araçlarının veya süper otomobillerin süspansiyon sistemleri genellikle çift salıncaklı bir tasarım kullanır.

4. Lastik yük dağılımı

- MacPherson'ın görevden alınması:

Gövde salınımı ve kamber açısındaki önemli değişiklikler nedeniyle, MacPherson tipi süspansiyon viraj alırken lastik yükünün dengesiz dağılımına neden olur; bu da dış lastiklerde aşırı yüklenmeye ve iç lastiklerde yetersiz yol tutuşuna kolayca yol açabilir. Sonuç olarak ya önden kayma (understeer) ya da arkadan kayma (oversteer) meydana gelebilir. - Çift salıncaklı süspansiyon:

Çift salıncaklı süspansiyon, hassas geometrik kontrol sayesinde lastik yükünün daha eşit dağılımını sağlar. Dış lastikler viraj alırken uygun yükü taşıyabilirken, iç lastikler yeterli yol tutuşunu koruyarak viraj alma sınırlarını ve yol tutuş hassasiyetini artırır.

Viraj performansı, süspansiyon sisteminin aşağıdaki yönlerdeki performansına bağlıdır:

- Lastik tutuşuLastik ile yol yüzeyi arasındaki temas alanı ve açısı, viraj alma stabilitesini doğrudan etkiler.

- Vücut salınımı kontrolüYuvarlanma açısı ne kadar küçük olursa, araç viraj alırken o kadar dengeli olur.

- Süspansiyon rijitliğiYüksek rijitliğe sahip süspansiyon, gövde deformasyonunu azaltabilir ve yol tutuş hassasiyetini artırabilir.

- Geometrik kontrolSüspansiyon sisteminin kamber ve toe açısı gibi parametreleri ayarlama yeteneği, lastiklerin dinamik performansını etkiler.

Karşılaştırmalı analiz

Aşağıda, çift salıncaklı süspansiyon ve MacPherson tipi süspansiyonun viraj alma performansının detaylı teknik karşılaştırması yer almaktadır:

Lastik tutuşu ve kamber kontrolü:

- Çift salıncaklı süspansiyonÜst ve alt kontrol kollarının geometrik tasarımı sayesinde, çift salıncaklı süspansiyon, araç eğildiğinde kamber açısını otomatik olarak ayarlayarak lastiklerin yol yüzeyine dik kalmasını ve yol tutuşunu en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Bu özellik, özellikle yüksek hızlı virajlarda veya sürekli kıvrımlarda belirgindir; örneğin, pist sürüşünde, çift salıncaklı süspansiyon, aracın virajları daha istikrarlı bir şekilde geçmesine olanak tanır.

- MacPherson'ın görevden alınmasıMacPherson tipi süspansiyonun yalnızca tek bir alt kontrol koluna sahip olması nedeniyle, kamber ayarında esneklik sınırlıdır. Yüksek hızda viraj alırken, gövde salınımı nedeniyle lastikler optimum temas açısından sapabilir ve bu da yol tutuşunun azalmasına neden olabilir.

Vücut salınımı kontrolü:

- Çift salıncaklı süspansiyonÇift salıncaklı süspansiyonun yüksek yanal rijitliği, gövde salınımına etkili bir şekilde direnç gösterir ve ağırlık merkezinin kaymasını azaltarak viraj stabilitesini artırır. Örneğin, çift salıncaklı süspansiyonla donatılmış Toyota Corolla, MacPherson tipi süspansiyon kullanan benzer modellere kıyasla yüksek hızda viraj alırken önemli ölçüde daha küçük bir gövde salınım açısı sergiler.

- MacPherson'ın görevden alınmasıMacPherson tipi süspansiyonun destek çubukları, yanal kuvvetlere maruz kaldığında deformasyona eğilimlidir; bu da önemli ölçüde gövde salınımına ve viraj alma stabilitesinin etkilenmesine neden olur.

Süspansiyon sertliği ve yol tutuşu:

- Çift salıncaklı süspansiyonYanal kuvvetler kontrol kolları tarafından emildiği için, amortisörler dikey titreşimleri emmeye odaklanabilir ve daha net yol hissi geri bildirimi sağlayabilir. Bu, özellikle performans otomobilleri veya yarış otomobilleri için önemlidir, çünkü sürücülerin yol yüzeyindeki değişiklikleri doğru bir şekilde algılamaları gerekir.

- MacPherson'ın görevden alınmasıAmortisör aynı anda birden fazla yönde kuvvetlere maruz kaldığı için, yol tutuş hissi nispeten belirsizdir. Yüksek hızlarda viraj alırken, sürücü aracın dinamiklerini doğru bir şekilde kavramakta zorlanabilir.

Aşağıdaki tabloda çift salıncaklı süspansiyon ve MacPherson tipi süspansiyonun temel performans göstergeleri karşılaştırılmıştır:

| karakteristik | Çift salıncaklı süspansiyon | MacPherson'ın görevden alınması |

|---|---|---|

| Yapısal karmaşıklık | Yüksek (çoklu parçalar, üst ve alt kontrol kolları) | Alçak (tek sütunlu tasarım) |

| Üretim maliyetleri | yüksek | Düşük |

| Alan gereksinimleri | büyük | Küçük |

| Viraj tutuşu | Mükemmel (otomatik kamber ayarı) | Genellikle (kamber açısı üzerinde sınırlı kontrol) |

| Vücut salınımı kontrolü | Mükemmel (yüksek yanal rijitlik) | Genel olarak (destek kolonları deformasyona eğilimlidir) |

| Yol geri bildirimi | Şeffaf (amortisör dikey yüke odaklanır). | Belirsiz (Çoklu yükler altında amortisör) |

| Uygulanabilir araba modelleri | Performans otomobilleri, SUV'ler, yarış otomobilleri | Ekonomik arabalar, kompakt arabalar |

| Akort zorluğu | Yüksek (dört tekerleğin de hassas bir şekilde hizalanmasını gerektirir) | Düşük (basit ayarlar) |

Veri Analizi

Otomotiv mühendisliği araştırmalarına göre, çift salıncaklı süspansiyonlar, yüksek hızda viraj alırken MacPherson tipi süspansiyonlara kıyasla tipik olarak 20-30 derece daha küçük bir yuvarlanma açısı sergilerken, lastik tutuşunu yaklaşık 15 derece artırır. Örneğin, 100 km/s hızla yapılan bir viraj testinde, çift salıncaklı süspansiyonlu araçların (örneğin Toyota Corolla) ortalama yuvarlanma açısı yaklaşık 3,5 derece iken, MacPherson tipi süspansiyonlu araçların (örneğin Honda Civic) bu açısı 4,5-5 derecedir. Ayrıca, çift salıncaklı süspansiyonların lastik temas alanı kaybı oranı 5 dereceden az iken, MacPherson tipi süspansiyonların bu oranı 10-15 dereceye kadar çıkabilir.

Tarihsel Gelişim ve Uygulama Senaryoları

1. MacPherson Süspansiyonunun Geliştirilmesi ve Uygulanması

- Zaman dilimi:

- 1940'larEarle S. MacPherson, Ford Motor Company'de MacPherson tipi süspansiyon sistemini geliştirdi ve bu sistem ilk olarak 1949 Ford Vedette modelinde kullanıldı.

- 1960'lar-1980'lerÖnden çekişli araçların popülaritesinin artmasıyla birlikte, MacPherson tipi süspansiyon ana akım tasarım haline geldi ve Volkswagen Golf ve Honda Civic gibi modellerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

- 1990'lardan günümüzeMacPherson tipi süspansiyon, maliyet avantajı nedeniyle Toyota Corolla ve Ford Focus gibi orta ve düşük segmentteki çoğu binek araçta kullanılmaya devam etmektedir.

- Uygulama senaryoları:

MacPherson tipi süspansiyonlar, basit yapıları ve yüksek alan verimlilikleri nedeniyle ekonomik araçlar ve önden çekişli otomobiller için uygundur; bu da onları şehir içi sürüş ve konfor odaklı modeller için ideal kılar. Bununla birlikte, yüksek performanslı araçlardaki uygulamaları sınırlıdır çünkü yol tutuş performansları pist sürüşü veya aşırı sürüşün taleplerini karşılayamaz.

2. Çift Kanatlı Kol Süspansiyonunun Geliştirilmesi ve Uygulanması

- Zaman dilimi:

- 1930'larÇift salıncaklı süspansiyon, yarış otomobili tasarımından doğmuştur ve ilk olarak Grand Prix yarış otomobillerinde kullanılmıştır.

- 1950'ler-1970'lerYarış teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, çift salıncaklı süspansiyon, Formula 1 araçları ve Ferrari 250 GTO ve Lotus Elan gibi üst düzey spor otomobiller için standart donanım haline geldi.

- 1980'lerden günümüzeÇift salıncaklı süspansiyon, Porsche 911, Ferrari 488 ve McLaren 720S gibi yüksek performanslı araçlarda ve süper otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı lüks modeller (örneğin BMW M serisi) de yol tutuşunu iyileştirmek için çift salıncaklı süspansiyon kullanmaktadır.

- Uygulama senaryoları:

Çift salıncaklı süspansiyonlar, üstün yol tutuş performansları nedeniyle yarış otomobillerinde, yüksek performanslı spor otomobillerde ve lüks araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Hassas geometrik kontrolleri ve yüksek rijitlikteki yapıları, onları pist sürüşü ve aşırı yol tutuşu için tercih edilen seçenek haline getirmektedir.

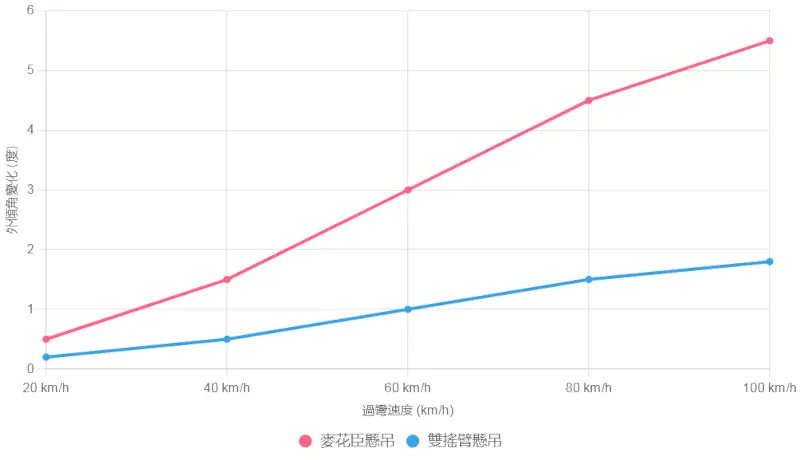

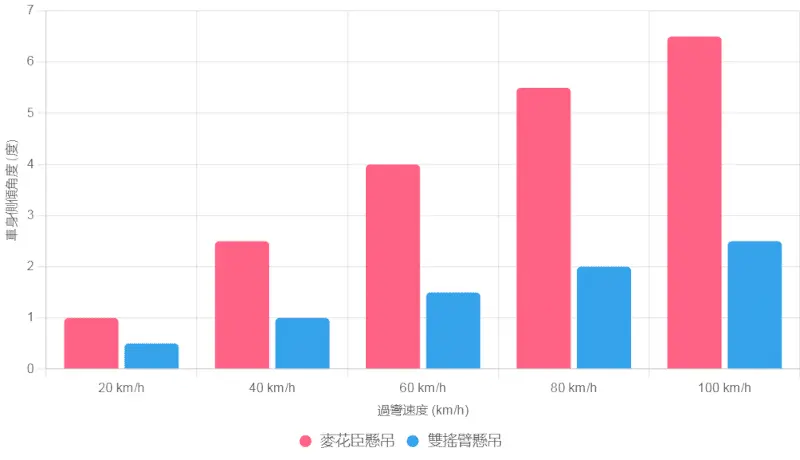

Grafik Analizi

Çift salıncaklı süspansiyon ile MacPherson tipi süspansiyon arasındaki viraj performansı farklılıklarını daha sezgisel bir şekilde karşılaştırmak için, aşağıda farklı viraj hızlarında kamber açısı değişimlerinin ve gövde yuvarlanma açısının performansını gösteren iki grafik verilmiştir.

Grafik 1: Dışa doğru eğim açısındaki değişikliklerin karşılaştırılması

analiz etGrafikte de görüldüğü gibi, viraj alma hızı arttıkça MacPherson tipi süspansiyonun kamber açısı önemli ölçüde değişmekte ve bu da lastik temas alanının azalmasına neden olmaktadır. Buna karşılık, çift salıncaklı süspansiyonun kamber açısı daha az değişmekte ve daha iyi yol tutuşu sağlamaktadır.

Grafik 2: Araçların yuvarlanma açılarının karşılaştırılması

analiz etÇift salıncaklı süspansiyon, MacPherson tipi süspansiyona kıyasla tüm hız aralıklarında önemli ölçüde daha düşük gövde yalpalama açıları sergileyerek araç stabilitesini kontrol etmedeki avantajını göstermektedir.

Vaka Çalışmaları

1. MacPherson tipi süspansiyonlu model: Toyota Corolla

- Toyota Corolla (E210, 2018-günümüz), günlük kullanım ve ekonomik sürüş için uygun olan MacPherson tipi ön süspansiyon kullanmaktadır. Normal yollarda viraj alırken yol tutuşu yeterlidir, ancak yüksek hızlarda (>80 km/s) gövde salınımı ve kamber açıları önemli ölçüde değişerek yetersiz yol tutuşuna ve önden kayma eğilimine neden olur.

2. Çift salıncaklı süspansiyonlu araç: Porsche 911

- Porsche 911 (992, 2019'dan günümüze) özellikle yüksek performanslı sürüş için tasarlanmış çift salıncaklı ön süspansiyona sahiptir. Pist testlerinde, Porsche 911 yüksek hızlarda (>100 km/s) viraj alırken istikrarlı gövde duruşunu ve lastik tutuşunu korur ve kamber kontrolü ve süspansiyon rijitliği, MacPherson tipi süspansiyonlu modellere kıyasla çok daha üstün viraj alma limitleri sağlar.

3. Toyota'nın Çift Kanatlı Süspansiyon Uygulama Örneği

Yeni başkanının yönetiminde Toyota, sürüş keyfine verdiği önemi göstermek amacıyla ana akım modellerinde çift salıncaklı süspansiyon sistemini aktif olarak uygulamaya koymuştur. Aşağıda iki somut örnek verilmiştir:

Toyota Corolla (2019 sonrası):

- Süspansiyon tasarımıArka süspansiyon, TNGA platformunun düşük ağırlık merkezi tasarımıyla birleştirilmiş çift salıncaklı bir yapı kullanır.

- PerformansGerçek test sürüşlerinde, Corolla, selefine (torsiyon kirişli süspansiyon kullanan) kıyasla sürekli virajlarda önemli ölçüde daha iyi gövde stabilitesi ve direksiyon hassasiyeti sergiledi. Viraj alma hızı, aynı sınıftaki rakiplerine göre yaklaşık 5-10 kat daha yüksekti.

- Piyasa geri bildirimiTüketiciler genel olarak Corolla'nın yol tutuş performansına olumlu yorumlar yapıyor ve konfor ile sportifliği dengelediğine inanıyorlar.

Toyota Yaris (2023 AWD versiyonu):

- Süspansiyon tasarımıArka süspansiyon, dört tekerlekten çekiş sistemi için optimize edilmiş, modifiye edilmiş çift salıncaklı bir yapı kullanıyor.

- PerformansYaris 4WD versiyonu, özellikle kaygan yüzeylerde virajlarda mükemmel yol tutuşu ve denge sergileyerek sınıfındaki diğer modelleri geride bırakıyor.

- Pazar konumlandırmasıToyota'nın Yaris'te çift salıncaklı süspansiyon kullanması, küçük otomobillerde yol tutuş performansına verdiği önemi ve genç tüketicileri hedefleme amacını gösteriyor.

Sonuç olarak

Hassas geometrik kontrolü, yüksek yanal rijitliği ve mükemmel kamber ayar yetenekleriyle çift salıncaklı süspansiyonlar, viraj performansında MacPherson tipi süspansiyonlardan önemli ölçüde daha üstündür. Yapıları karmaşık, maliyetli ve yer kaplayıcı olsa da, performans otomobillerinde, yarış otomobillerinde ve üst düzey SUV'larda kullanılmaları değerlerini kanıtlamaktadır. Toyota'nın Corolla ve Yaris gibi daha uygun fiyatlı modellerinde çift salıncaklı süspansiyonları kullanıma sunması, sürüş keyfine verdiği önemi göstermekte ve tüketicilere yol tutuşu ve konforu dengeleyen bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Buna karşılık, MacPherson tipi süspansiyonlar maliyet ve yer kullanımı açısından avantajlar sunarken, yol tutuş performansındaki sınırlamaları nedeniyle daha çok ekonomik araçlar için uygundur.

Sürüş keyfi arayan tüketiciler için çift salıncaklı süspansiyon şüphesiz daha ideal bir seçimdir. Dahası, otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmelerle birlikte, gelecekte daha hafif ve daha ekonomik çift salıncaklı süspansiyon tasarımlarının ana akım modellerde daha yaygın hale geldiğini görebiliriz.

Çift salıncaklı süspansiyonun viraj performansında MacPherson tipi süspansiyondan daha iyi olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

- Daha iyi kamber kontrolüÇift salıncaklı süspansiyon, lastikler ve yol arasındaki optimum temas alanını koruyarak yol tutuşunu iyileştirir.

- Alt vücut yuvarlanmasıYüksek rijitlikteki yapı, gövde salınımını etkili bir şekilde azaltır ve araç stabilitesini sağlar.

- Daha fazla geometrik esneklikBu özellik, yüksek performanslı sürüşün gereksinimlerini karşılamak için süspansiyon parametrelerinin hassas bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır.

- Lastik yükünün homojen dağılımıViraj alma sınırlarını ve yol tutuş hassasiyetini iyileştirin.

MacPherson tipi süspansiyon maliyet ve alan verimliliği açısından avantajlar sunarken, yüksek performanslı sürüşteki sınırlamaları onu çift salıncaklı süspansiyonla rekabet edemez hale getirir. Bu nedenle, çift salıncaklı süspansiyon yarış ve yüksek performanslı araçlar için tercih edilen seçenekken, MacPherson tipi süspansiyon daha çok ekonomik araçlar için uygundur.

Daha fazla bilgi için: