Подорож боротьби Леслі Ченг

Зміст

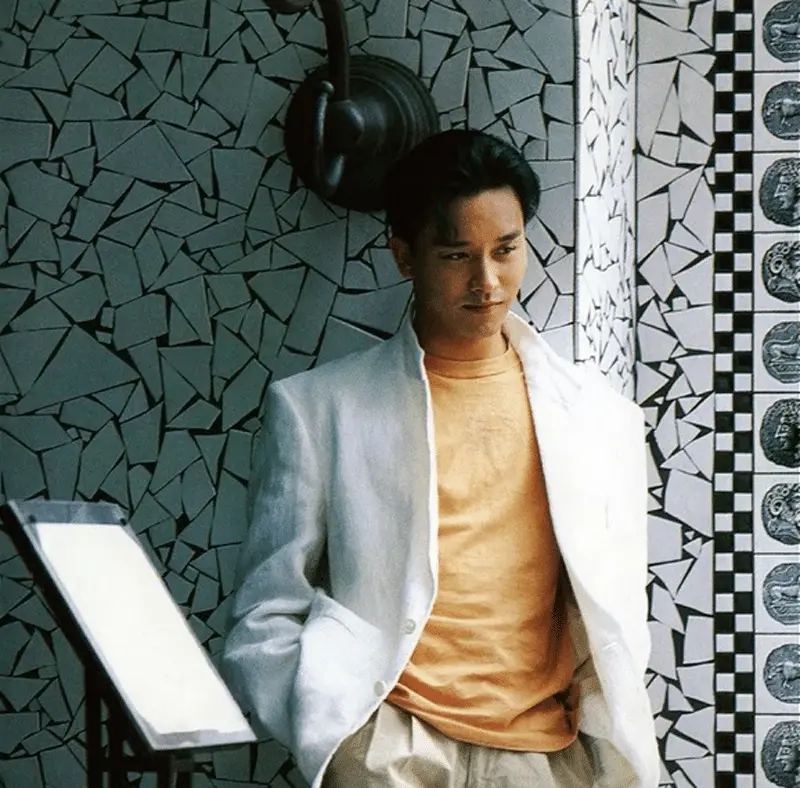

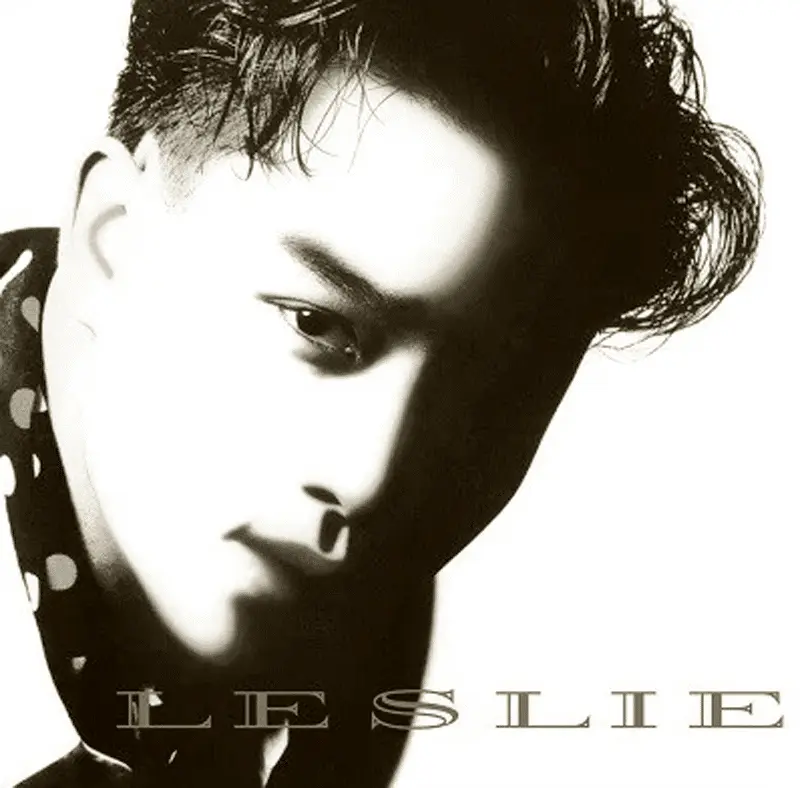

Леслі Ченг (12 вересня 1956 – 1 квітня 2003) був легендарним гонконгським артистом, який завдяки своїм багатогранним виконавським талантам та унікальній особистій чарівності став незмінною легендою китайської індустрії розваг. Його шлях був сповнений поворотів, несподіванок та викликів; від звичайного юнака до міжнародної суперзірки, Леслі Ченг написав зворушливу історію завдяки своїй наполегливості та таланту.

Дитинство та рання освіта

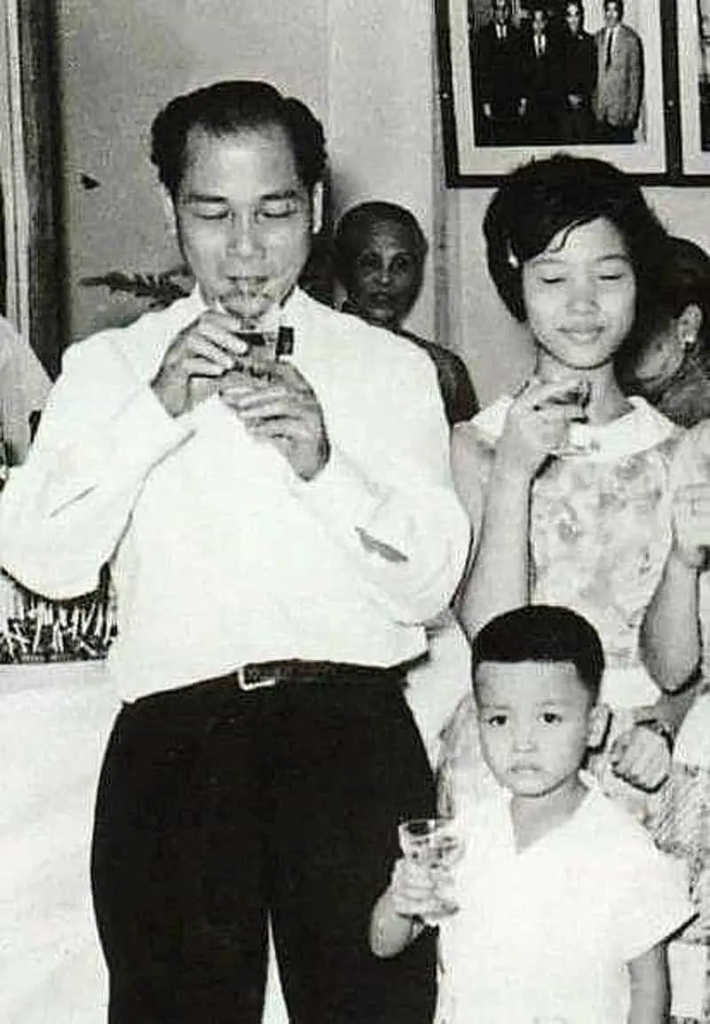

Леслі Чун народився 12 вересня 1956 року в Коулуні, Гонконг, у заможній купецькій родині. Його справжнє ім'я було Чун Фат-чун. Він був наймолодшим з десяти дітей у своїй родині.

БатькоЧжан ХуохайВін був відомим кравцем, який шив костюми для голлівудських зірок, таких як Марлон Брандо. Леслі Чунг був десятою дитиною в його родині, звідси й прізвисько «Десятий син». Через зайняту кар'єру батьків та сімейні конфлікти, його дитинство в основному пройшло під опікою їхньої покоївки, Шостої сестри.

Освіта:

- початкова школаВона навчалася в коледжі Святого Лакі (початкова секція) та школі Розаріхілл (початкова секція), протягом яких брала участь у музичних фестивалях та конкурсах декламаторів, а також двічі вигравала чемпіонат з декламації англійської поезії.

- середня школаВона вступила до буддійської середньої школи Вонг Фунг Лінга в Козвей-Бей у 1968 році, а пізніше перевелася до середньої школи Розарихілл у Хеппі-Веллі.

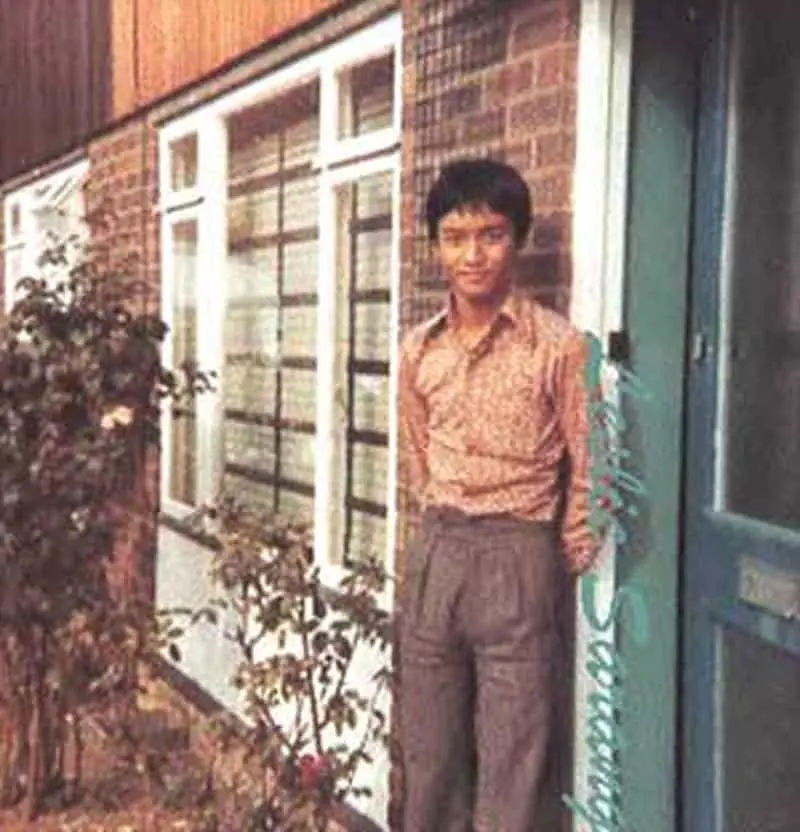

- Навчання у Великій БританіїУ 1969 році вона поїхала до Великої Британії для продовження навчання, а пізніше вступила до Лідського університету на факультет текстилю з додатковою спеціалізацією з англійської літератури. Кинувши навчання через інсульт батька, вона повернулася до Гонконгу, щоб навчатися у Веллінгтонському коледжі.

Походження назви:

Існує кілька теорій щодо походження сценічного псевдоніма «Гор Гор» (старший брат), найпоширеніша з яких полягає в тому, що він походить від зйомок фільму 1987 року [назва фільму відсутня].Китайська історія про привидів"годинаДжої ВонгЯк його звати.

Його англійське ім'я «Леслі» походить від його улюбленого британського актора.Леслі Говард.

Брак сімейного тепла

«Мої батько й мати жили разом, але я ніколи не жив ні з батьком, ні з матір’ю. Моя мати багато чого зробила б для батька, але не для мене». Це зізнання розкриває самотність, яку він відчував у дитинстві. Ця самотність і туга за коханням стали емоційним джерелом його пізніших акторських творінь.

Глибокий та зворушливий характер його творів, що вражають прямо в душу, значною мірою випливає з його глибокого розуміння та майстерного зображення тонких нюансів людської природи. Це розуміння не виникає з нічого, а нерозривно пов'язане з його глибоким та складним раннім сімейним досвідом, зокрема з основною травмою «браку сімейного тепла». Ця відсутність, немов невидимий шрам, сформувала основу його характеру, ставши водночас багатим джерелом емоцій у його художніх творіннях та посіявши зерна невимовної самотності та боротьби на його життєвому шляху.

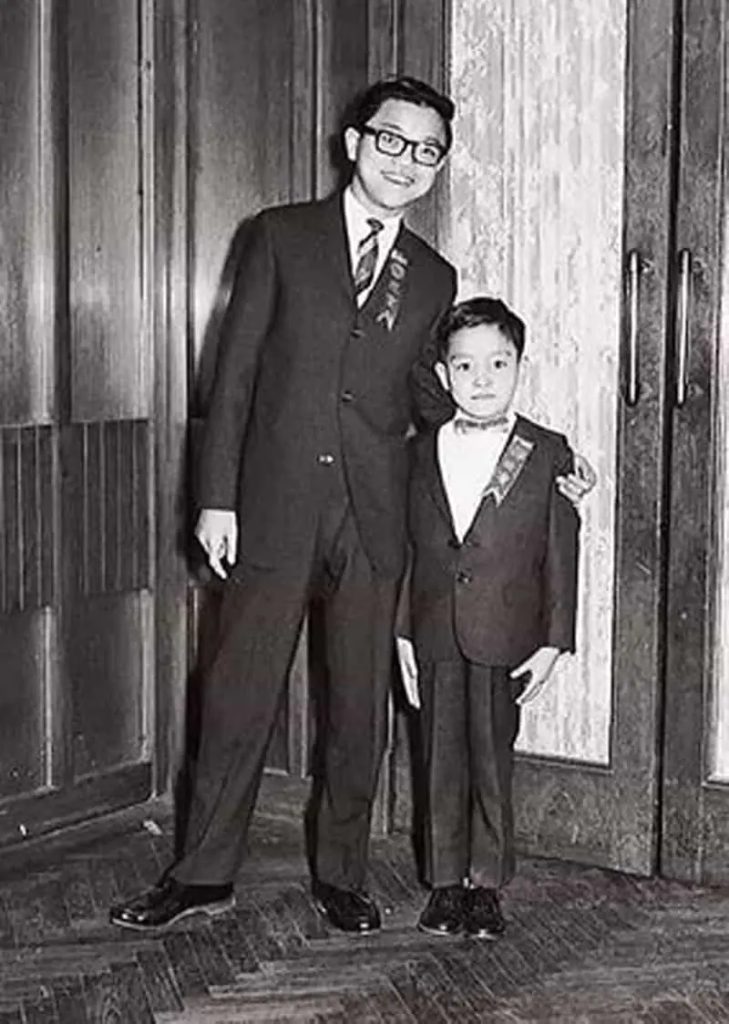

Структурне відчуження: «Самотня молодша дитина» у великій родині.

Леслі Ченг народився 12 вересня 1956 року в заможній купецькій родині в Гонконзі. Його справжнє ім'я було Ченг Фат-чунг. Він був наймолодшим з десяти дітей і мав би бути зіницею ока кожного. Однак реальність була зовсім протилежною. Сама структура його сім'ї посіяла зерна емоційного відчуження.

Неминуче розрідження сімей з кількома дітьми: У сім'ї з десятьма дітьми увага, любов і час батьків — як «ресурс» — неминуче значно розмиваються. Кожна дитина отримує досить обмежену частку. Будучи наймолодшою дитиною, Леслі Чунг з'явився у цей світ, коли його старші брати і сестри вже мали досить велику різницю у віці. Його батьки, ймовірно, вже витратили багато енергії на тривалий процес пологів та виховання, і були емоційно виснажені. Він не народився у світі новизни та очікувань для своїх батьків; радше він здавався «готовим продуктом» цієї величезної сімейної машини.

Різниця у віці та розрив між поколіннями: Його старші брати і сестри були старші за нього більш ніж на двадцять років. На той час, коли у нього з'явилися спогади та потреба в товаришах по іграх та розумінні, ці люди вже досягли дорослого віку і навіть створили власні сім'ї. Між ними існував величезний розрив між поколіннями, і вони майже не мали спільного досвіду чи тем для розмов. Ця різниця у віці ускладнювала йому пошук близьких друзів серед братів і сестер, що ще більше посилювало його відчуття ізоляції в родині.

«Відсутній батько»: романтизм і відчуження Чжан Хуохая

Батько Леслі Чеунга, Чеунг Вок-хой, був відомим кравцем у Гонконзі, з процвітаючим бізнесом та клієнтами, включаючи голлівудських зірок та світських левиць. Однак, попри успіх у бізнесі, він був традиційним та яскравим бізнесменом.

- Зайнятий роботою, фізично відсутній: Ченг Вок-хой присвячував більшу частину свого часу та енергії діловим зобов'язанням, постійно подорожуючи та рідко повертаючись додому. Це призвело до фізичної відсутності батька. Леслі Ченг якось прямо заявив: «Я ніколи не жив зі своїм батьком». Він навіть жартома сказав, що єдиний раз, коли його батько «жив» з ним, був протягом короткого періоду після вступного іспиту до середньої школи, коли він допомагав на фабриці свого батька.

- Емоційна відчуженість, психологічна відсутність: Що ще важливіше, існувала психологічна відсутність. Ченг Вок-хой, втілюючи авторитарний стиль старомодного патріарха, не був ані вправним, ані схильним до емоційного спілкування зі своїми дітьми. Він більше дбав про успіх у бізнесі та репутацію сім'ї, ніж про чутливий внутрішній світ своїх дітей. Крім того, його бабійство та позашлюбні зв'язки не лише зашкодили його подружнім стосункам, але й прищепили юному Леслі Ченгу складне та негативне сприйняття батька — суміш благоговіння перед успішним бізнесменом і, що ще важливіше, відчуження, розчарування і навіть презирства. Його батько ніколи не був для нього емоційною підтримкою чи взірцем для наслідування.

«Материнська присутність»: образа та емоційна блокада Пань Юйяо

Мати, Пан Юяо, грає складнішу та боліснішу роль. Її стосунки з чоловіком напружені, а їхній шлюб існує лише на словах. Невірність чоловіка надовго занурює її у біль, образу та невпевненість.

- Посттравматична самоізоляція: Жінці, чиї власні емоційні потреби не задоволені та яка переживає внутрішню травму, буде важко знайти енергію, щоб забезпечити свою дитину щедрою, безумовною любов'ю здоровим способом. Пан Юяо присвятила багато емоційної енергії подоланню невдалого шлюбу та веденню буденних справ своєї великої родини. Хоча вона виконувала свої батьківські обов'язки щодо юної Леслі Чун, вона була емоційно замкнутою та відстороненою. Леслі Чун одного разу з болем згадував: «Моя мати багато чого зробила б для мого батька, але не для мене». Це твердження показує, що увага його матері завжди була зосереджена на чоловікові, який завдавав їй болю, а не на маленькій дитині, яка потребувала її захисту.

- Незручність та незнайомість між матір'ю та сином: Ця емоційна відчуженість призвела до спотворених стосунків між матір'ю та сином. Леслі Чунг якось згадував, що коли його мати відвідувала його дім, вона ввічливо запитувала: «Чи можу я скористатися вашою ванною кімнатою?» За цією надмірною ввічливістю крилося задушливе відчуття відчуженості. Після того, як він став відомим, він намагався відновити стосунки з матір'ю та забезпечити їй комфортне життя, але виявив, що їм обом нічого сказати одне одному, коли вони залишаються наодинці. Цей глибокий емоційний зв'язок давно втратив свій золотий період для встановлення.

Дитяча травма

Його батько був зайнятий бізнесом і мав схильність до розпусних стосунків, тоді як мати, Пан Юйяо, довго перебувала в депресії та була виснажена через нещасливий шлюб. Подвійна відсутність батьків залишила Леслі Ченга в емоційному вакуумі з дитинства. Одного разу він прямо заявив: «Мої батько й мати жили разом, але я ніколи не жив з батьком, як і моя мати. Моя мати багато чого зробила б для мого батька, але не для мене». Ці слова повністю виражають його нескінченну самотність і втрату.

Ще більш тривожною була складна сімейна динаміка, спричинена розпустою його батька. Згідно зі спогадами родичів та друзів, а також деякими біографіями, жінка, тісно пов'язана з його батьком (яку часто називають його «мачухою»), знущалася над юним Леслі Ченгом.Були навіть випадки, коли його піддавали екстремальним та принизливим діям, таким як мочення на нього.Це, безсумнівно, нищівний удар по гідності та духу дитини. І що, мабуть, найбільше його лякає...Мовчання та відчуження біологічної матеріЗіткнувшись із випробуваннями свого сина, Пань Юйяо, глибоко під впливом традиційних цінностей і намагаючись захистити себе, не змогла заступитися за нього, запропонувавши захист і втіху. Ця подвійна зрада — шкода від хулігана та відсутність захисника — залишила незгладимий шрам на його серці. Навіть у дорослому віці між ним та його матір'ю залишалася трагічна відчуженість.Навіть коли його мати відвідувала його вдома, вона чемно запитувала: «Чи можу я скористатися вашою ванною кімнатою?»За цією надмірною ввічливістю криється непоправний розрив у зв'язку між матір'ю та дитиною.

Потенційне середовище для розвитку депресії: Хоча причини депресії надзвичайно складні, численні дослідження показали, що несприятливий дитячий досвід (НСД) є значним фактором ризику виникнення проблем із психічним здоров'ям у дорослому віці. Тривале емоційне нехтування та відсутність безпеки у вихованні можуть змінити людину як фізіологічно, так і психологічно, роблячи її більш вразливою. Леслі Ченг зрештою помер від депресії, і його дитяча травма, ймовірно, стала одним із благодатних ґрунтів, що посіяли зерна його стану.

Різкі зміни в сім'ї (1971-1973)

1971 рікУ юному віці 15 років батько відправив Леслі Ченга до школи-інтернату в Норвічі, Англія, а пізніше він вступив до Університету Лідса, щоб вивчати текстильну справу. Це життя далеко від Гонконгу сформувало його незалежний характер і звільнило від традиційних обмежень китайського суспільства. Однак.1976 рікСімейна трагедія повністю змінила траєкторію його життя — його батько, Ченг Вок-хой, переніс інсульт і тяжко захворів, що призвело до зупинки сімейного бізнесу. Зіткнувшись із фінансовими труднощами, він був змушений перервати навчання та повернутися до Гонконгу, щоб почати жити самостійно. Ця подія стала важливим поворотним моментом у його житті.

Зіткнувшись із фінансовим тиском родини, Леслі Ченг був змушений покинути навчання та повернутися до Гонконгу. На той час він перетворився з багатого молодого майстра на молодого чоловіка, якому потрібно було дбати про себе самостійно. У перші дні після повернення до Гонконгу він пробував різні випадкові заробітки, зокрема продавав взуття та джинси, але мізерного доходу було недостатньо, щоб зводити кінці з кінцями.

Перший смак: співочі конкурси та можливості

У 1976 році 21-річний Леслі Ченг, зіткнувшись з фінансовими труднощами, позичив 5 гонконгських доларів у покоївки своєї родини, «Шостої сестри», щоб взяти участь в «Азійському співочому конкурсі», організованому Asia Television. Він посів друге місце зі своїм виконанням «Американського пирога», офіційно увійшовши в індустрію розваг. Цей конкурс не лише ознаменував початок його кар'єри, але й продемонстрував його пристрасть і талант до музики. Ці п'ять доларів не лише змінили його долю, але й стали однією з найлегендарніших інвестицій в історії розваг Гонконгу.

Роками пізніше, досягнувши великого успіху, Леслі Чун купив будинок для своєї шостої сестри, щоб віддячити їй за доброту, здійснивши її мрію про власне житло. Цей вчинок продемонстрував вірний та лагідний характер Леслі Чуна і став зворушливим розділом у його житті.

Падіння та труднощі в кар'єрі (1977-1982)

- 1977 рікВона взяла участь у співочому конкурсі RTV Asia та посіла друге місце в регіоні Гонконгу з піснею "American Pie", таким чином офіційно дебютувавши.

- 1978 рікВипустила свій перший англомовний альбом «Day Dreamin'», який отримав нагороду на церемонії вручення премії Hong Kong Gold Disc Awards.

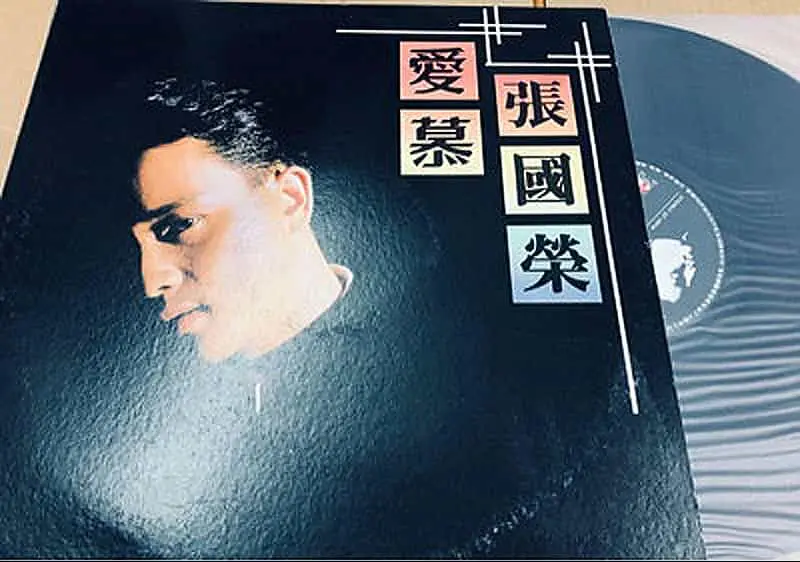

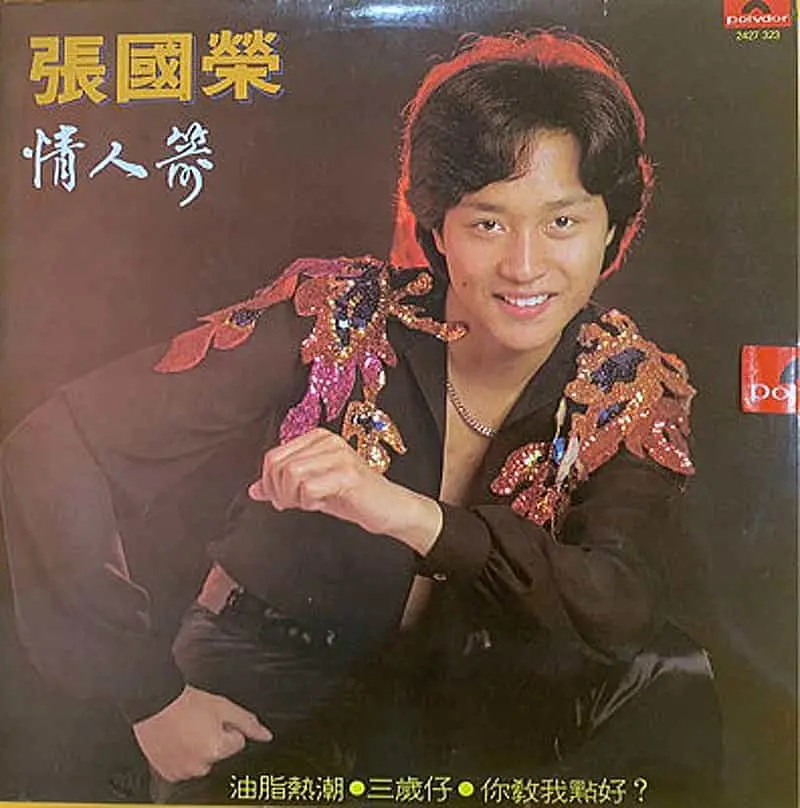

- 1979 рікВін випустив свій перший кантонський альбом «Lover's Arrow», але продажі були поганими, і одного разу його розірвали за контрактом.

Приєднання до PolyGram та ранні невдачі

У 1977 році Леслі Ченг приєднався до лейблу PolyGram Records та випустив свій дебютний альбом «I Like Dreamin'». Однак через домінування кантонських пісень на музичній сцені Гонконгу в той час, його англомовний альбом отримав поміркований відгук і погано продавався. Були навіть жарти, що платівки використовувалися як «підпірки для ніжок столу». Його наступні альбоми також були невдалими, з поміркованою реакцією ринку.

Під час публічних виступів авангардний стиль та прямолінійна особистість Леслі Ченга зіткнулися з консервативними смаками тодішньої публіки. Під час одного з виступів він спробував взаємодіяти з аудиторією, кинувши капелюха вниз, але той кинувся йому назад під супровід глузливих вигуків на кшталт «Іди додому та відпочивай!». Цей інцидент став величезним ударом для молодого Леслі Ченга, але він не здавався.

Барні співаки та економічні труднощі

У 1980 році PolyGram вирішила розірвати контракт з Леслі Ченгом через низькі продажі платівок. Без контракту він був змушений співати в барах, заробляючи мізерні гроші та ледве зводячи кінці з кінцями. Ще більш душероздираючими були його романтичні стосунки; його дівчина вимагала величезної суми за розрив і навіть погрожувала використати тріади для помсти. У цей період психологічний та фінансовий тиск Леслі Ченга досяг свого піку, але він все ще наполегливо прагнув своєї музичної та виконавської мрії.

Вихід на музичну сцену: від сповненої мрій до нищівного удару

Після повернення до Гонконгу Леслі Ченг не мав наміру успадковувати сімейний бізнес. Випадково він взяв участь у «Азійському співочому конкурсі», проведеному Asia Television у 1977 році, та посів друге місце у гонконгському дивізіоні зі своєю англомовною піснею «American Pie», таким чином увійшовши в індустрію розваг. Юнак, сповнений мрій стати зіркою, думав, що ось-ось досягне зіркового статусу, але попереду на нього чекала низка жорстоких ударів.

Дебют серед освистування: Сміх і глузування двох тисяч людейСценічний дебют Леслі Ченга не був мрією. На публічному виступі (дехто каже, що це був музичний фестиваль, організований RTV у 1977 році), як новачок, він ретельно підготувався, але стиль його виступу не відповідав смакам публіки того часу — він був одягнений у червону сорочку та червоні чоботи і заспівав авангардну англійську пісню, яка здавалася недоречною на відносно консервативній гонконгській музичній сцені того часу.Аудиторія, яка чисельністю до двох тисяч людей, відповіла оглушливим освистуванням та глузуванням.Він спробував взаємодіяти з публікою, кинувши свого капелюха, але той безжально кинули назад на сцену. Це була надзвичайно принизлива публічна страта. Він наполягав на тому, щоб заспівати всю пісню, вклонитися та залишити сцену з вимушеним самоспокоєм під свист, але одразу ж розплакався за лаштунками. Цей свист став для нього кошмаром на довгий час.

Падіння продажів платівок та приниження від "платівок за один юань"Після підписання контракту він випустив свій перший англомовний альбом «I Like Dreamin'», але реакція ринку була вкрай млявою, його майже ніхто не купував. Ходили навіть чутки, що альбом змушували продати всього за один гонконгський долар. Незалежно від того, правдиві ці чутки чи ні, це опосередковано підтверджує похмурий стан його ранньої кар'єри, що завдало величезного удару по впевненості молодого чоловіка.

Дивна загроза: Злоба з підземного світу – Примарні грошіПід час кар'єрних невдач він також зіткнувся з незрозумілою злобою. Одного разу він отримав повідомлення від анонімної особи...Гроші-привиди (паперові гроші)Така поведінка виходила далеко за рамки звичайної критики чи заперечення; вона мала зловісний, схожий на прокльони відтінок, спрямований на залякування та приниження його, ніби заперечуючи саме його існування та цінність його успіху. Це змушувало його, який і без того боровся, ще гостріше відчувати холод світу та невизначеність свого майбутнього.

Злети та падіння кіноіндустрії та вимушений компроміс: роки погроз за створення фільмів

Оскільки його музична кар'єра занепадала, його компанія почала влаштовувати йому ролі у фільмах, намагаючись зберегти його публічний імідж. Однак його рання кінокар'єра також була сповнена підводних каменів та невдач.

Обманом змусили зніматися у вульгарному фільмі

Щоб заробляти на життя, Леслі Чун знявся у кількох низькобюджетних фільмах, зокрема у фільмі 1978 року *Мрія про червону палату*. Цей фільм рекламувався як художній, але насправді був еротичним. Чун брав участь у зйомках без власного відома та був змушений брати ролі, які псували його імідж, згодом відчуваючи сором і гнів.

Цей досвід дав йому глибоке розуміння темної сторони індустрії розваг і зробив його більш обережним у виборі ролей.

Чутки про «погрози знімати фільми» та темна сторона індустрії

Індустрія розваг набагато складніша, ніж уявлялося. Щодо його ранньої кар'єри...Погрожував зняти фільмПоширювалися чутки. Для молодого новачка без зв'язків, який прагнув знайти вихід, тиск і примус з боку певних сил часто позбавляють їх ресурсів і мужності для опору, не залишаючи іншого вибору, окрім як йти на компроміс. Цей досвід, безсумнівно, поглибив його розуміння темної сторони індустрії та ще більше змусив прагнути автономії, можливості творити виключно для мистецтва.

Поворот та злет кар'єри (1983-1989)

Прорив "Вітер продовжує дути"

У 1983 році Леслі Чунг перейшов до лейблу Capital Artists і випустив альбом «The Wind Continues to Blow», заголовна композиція якого стала його першим класичним хітом. Ця пісня не лише зміцнила його позиції в музичній індустрії, але й поступово принесла йому визнання слухачів. Його теплий та емоційний голос у поєднанні з авангардним іміджем почав приваблювати велику кількість шанувальників.

Прориви в кіноіндустрії: *Краще майбутнє* та *Китайська історія про привидів*

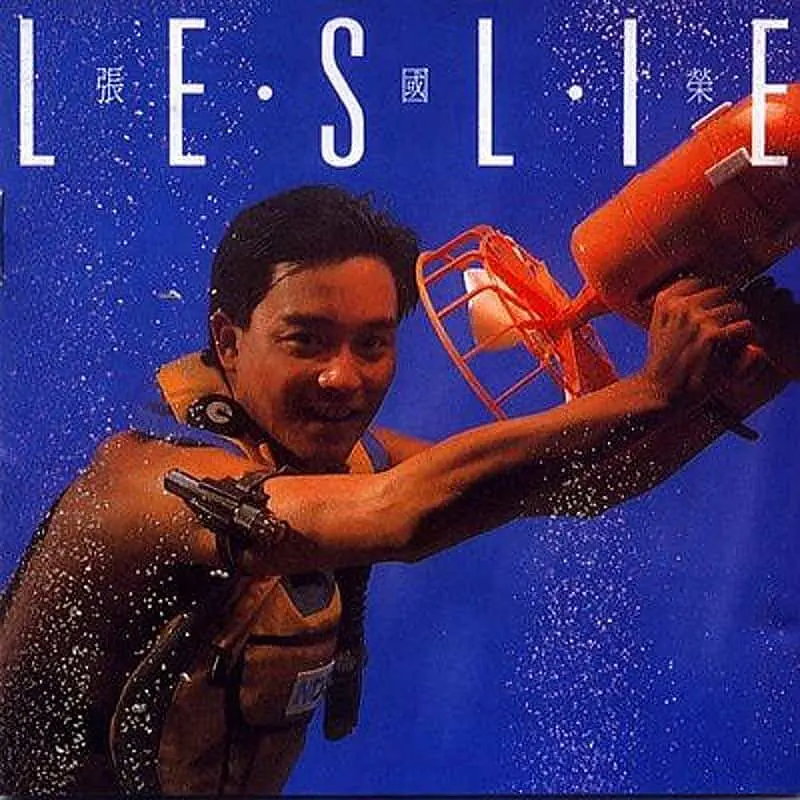

У 1986 році Леслі Ченг зіграв поліцейського Сун Чі-кіта у фільмі Джона Ву «Краще майбутнє», продемонструвавши свої чудові акторські здібності та успішно перетворившись з кумира на шанованого актора. У 1987 році він зіграв вченого Нін Цайчена у фільмі «Китайська історія про привидів», а його дует із Джої Вонгом став класикою китайського кінематографа. Фільм мав величезний успіх не лише в Гонконзі, а й поширився по всій Азії, закріпивши його міжнародний вплив.

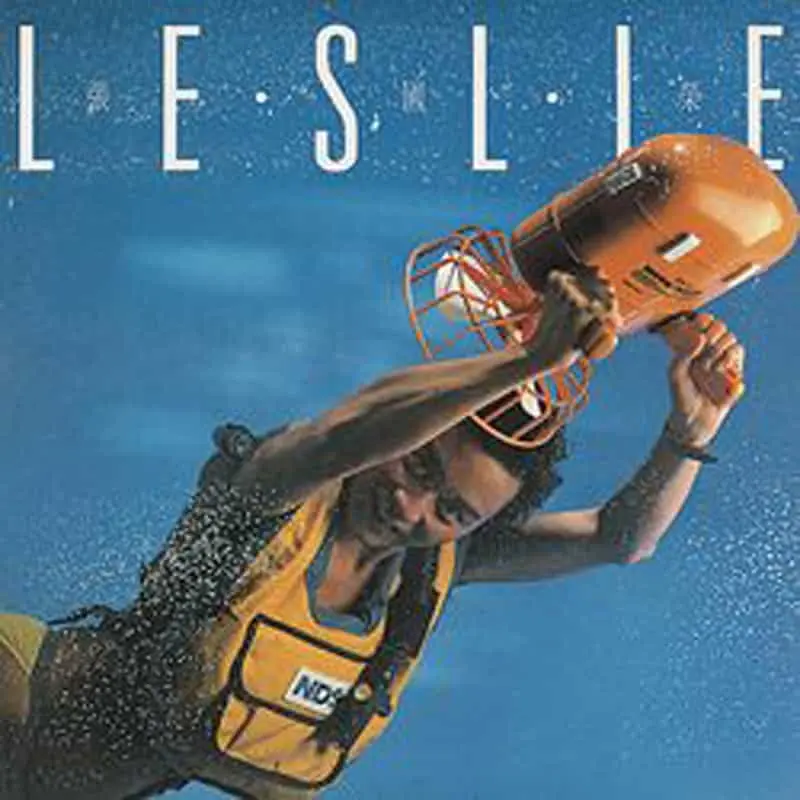

Вершина його музичної кар'єри

Випущений у 1987 році, альбом «Summer Romance» мав величезний успіх, а заголовна пісня «Sleepless Nights» стала хітом року, а альбом досяг платинових продажів. Музичний стиль Леслі Ченга поступово розвивався, поєднуючи елементи поп-музики, року та балад, демонструючи його унікальне розуміння музики.

Кінокар'єра та класичні ролі

1. Ера музики Рай (1977-1982)

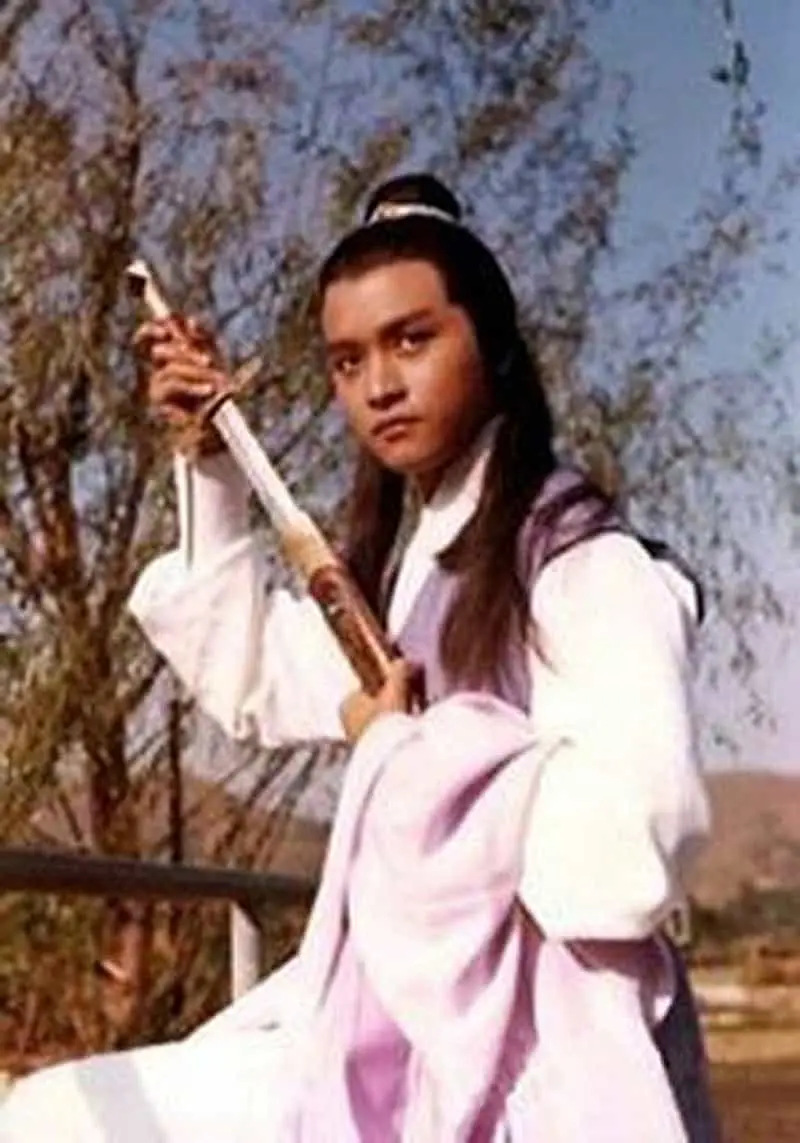

- Вона знімалася в багатьох телесеріалах, таких як «Крокодилячі сльози» та «Легенда про героїв-кондорів».

- 1980 рікВона отримала нагороду за найкращу акторську гру на Фестивалі кіно та телебачення Співдружності за роль у фільмі «Жінки моєї родини».

2. Перша поява на великому екрані (початок 1980-х)

- Він знімався у фільмах про молодіжних кумирів, таких як «Оплески» та «Палаюча молодь».

- 1982 рікВін був номінований на найкращого актора на Гонконзькій кінопремії за роль у фільмі "Кочівник".

3. Молоді таланти (1984-1988)

- 1986 рікВін знявся у фільмі «Краще майбутнє» в ролі Сон Чі-кіта.

- 1987 рікВін знявся у фільмі «Китайська історія про привидів» та створив класичний образ вченого.

- 1988 рікВін був номінований на найкращого актора на Гонконзькій кінопремії за роль у фільмі "Rouge".

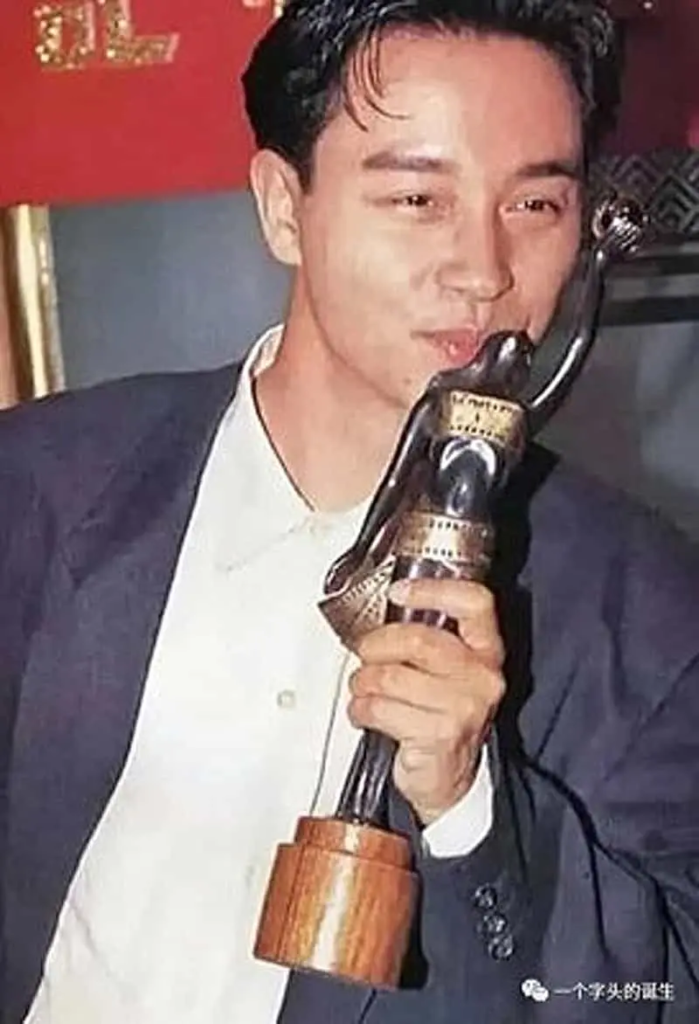

4. Переможець у номінації «Найкращий актор» (1991)

- 1991 рікВін отримав Гонконгську кінопремію за найкращу чоловічу роль у фільмі «Дні дикої природи».

5. Здобуття міжнародної слави (1993-1994)

- 1993 рікВін був номінований на найкращого актора на Каннському кінофестивалі за роль у фільмі «Прощавай, моя наложниця» та отримав нагороду за найкращого актора від Асоціації кінокритиків Японії.

- 1994 рікВін отримав премію Гонконгського товариства кінокритиків за найкращу чоловічу роль у фільмі «Попіл часу».

6. Різноманітні ролі (1996–2002)

- 1996 рікВін отримав ще одну номінацію на найкращого актора на Каннському кінофестивалі за роль у фільмі «Спокусниця Місяць».

- 1997 рікВін знявся у фільмі «Щасливі разом» і був номінований на Гонконзьку кінопремію та премію «Золотий кінь».

- 2000 рікВін знявся у фільмі «Стрілець» і вдало зіграв образ холоднокровного вбивці.

Таблиця даних про досягнення в кіно:

| роки | Фільм | Нагороди та почесні звання |

|---|---|---|

| 1982 | «Палаюча молодість» | Номінація на найкращого актора Гонконгської кінопремії |

| 1991 | Дні дикої природи | Кінопремія Гонконгу за найкращого актора |

| 1993 | Прощавай, моя наложнице | Номінація на найкращого актора Каннського кінофестивалю |

| 1994 | Попіл часу | Найкращий актор Товариства кінокритиків Гонконгу |

| 1997 | Щасливі разом | Номінація на найкращого актора Гонконгської кінопремії |

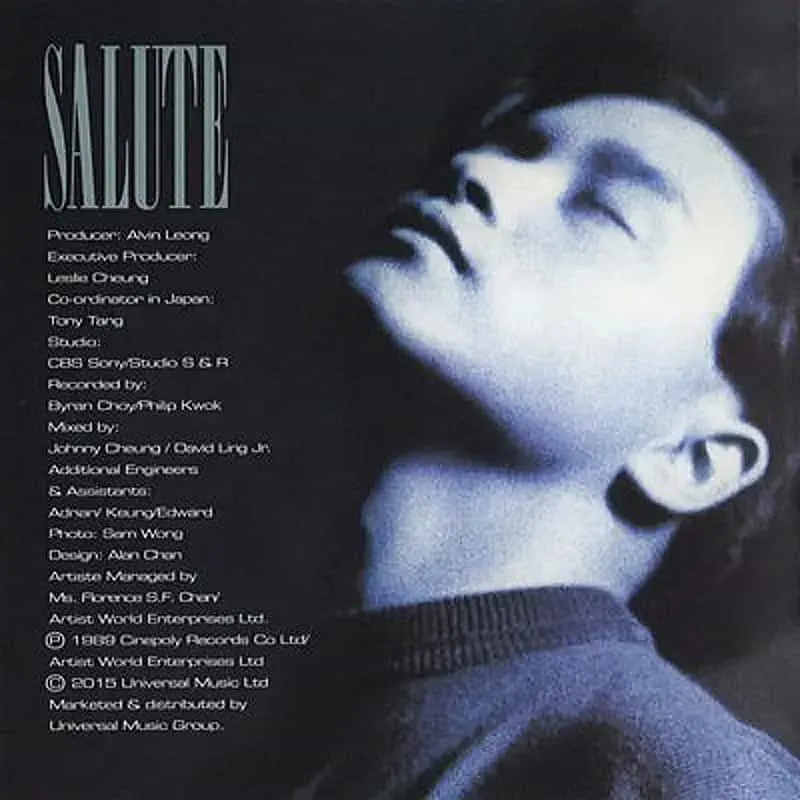

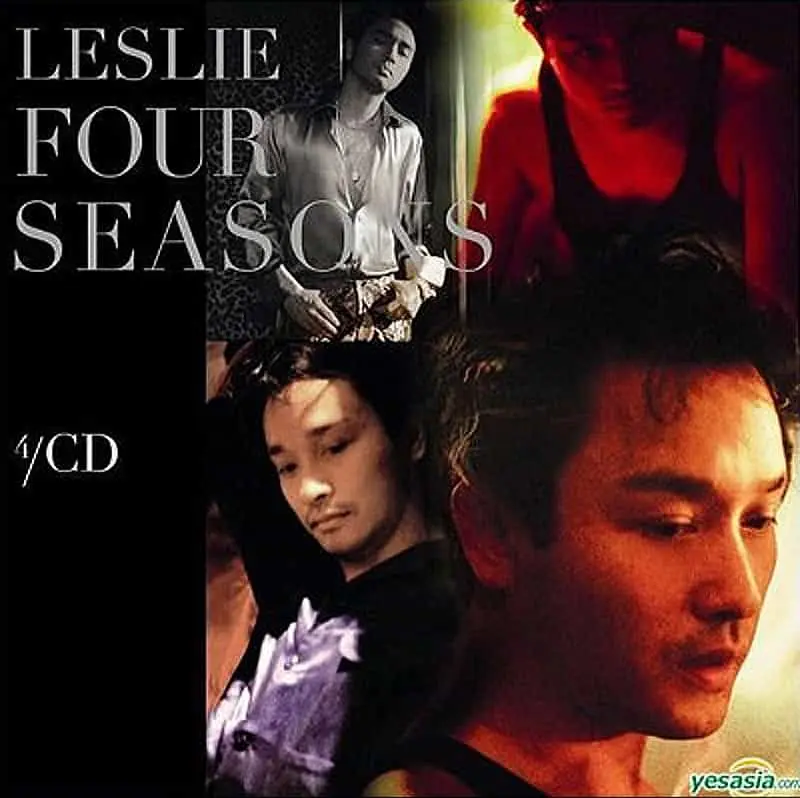

Пік кар'єри та інтернаціоналізація (1990-2000)

Кінозірки: «Дні дикої природи» та «Прощавай, моя наложнице»

У 1990 році Леслі Чун зіграв роль блудного сина Юдді у фільмі Вонга Карвая «Дні дикості», отримавши Гонконгську кінопремію за найкращого актора. Цей фільм став не лише репрезентативною роботою гонконгської «Нової хвилі», але й приніс міжнародне визнання акторській майстерності Чуна. У 1993 році він знявся у фільмі Чена Кайґе «Прощавай, моя наложнице» у ролі Чен Дьєї, яскраво зобразивши складні емоції персонажа. Фільм отримав «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі, що зробило Чуна першим гонконгським актором-чоловіком, який досяг міжнародної слави.

Блиск музики та концертів

У 1990-х роках музична кар'єра Леслі Чунга досягла свого піку. Його альбоми «Beloved» та «Red» розходилися, як гарячі пиріжки, а такі пісні, як «Chase» та «Blame You for Being Too Beautiful», стали класикою. Його тур «Crossing '97 World Tour» у 1996-1997 роках продемонстрував його безмежну сценічну харизму. Його стиль та виступи задавали тренди та стали взірцем для наслідування для незліченної кількості молодих артистів.

Закордонний вплив та міжнародне визнання

Мистецькі досягнення Леслі Ченг не обмежуються китайськомовним світом, а й здобули широке міжнародне визнання.

1. Ринок Південної Кореї

- 1987 рікАльбом «Adoration» був проданий тиражем 200 000 копій у Південній Кореї.

- 1995 рікАльбом «Pet Love» було продано тиражем понад 500 000 примірників у Південній Кореї, що є рекордом для китайськомовних альбомів у країні.

- 2014 рікПісню «The Way We Were» було обрано однією з шести найнезабутніших музичних тем для фільмів та телебачення для корейців.

2. Японський ринок

- 1993 рікВін отримав нагороду за найкращого актора від Асоціації кінокритиків Японії.

- 1994 рікФільм «Прощавай, моя наложнице» показували в Токіо 43 тижні поспіль.

- 2000 рікЙого було обрано одним із «десятки найкращих міжнародних акторів чоловічої статі» Японії.

3. Міжнародні почесні звання

- 1998 рікВін став першим азійським актором-чоловіком, який був членом журі Берлінського міжнародного кінофестивалю.

- 2010 рікЇї було обрано однією з «25 найвидатніших азійських акторок усіх часів» за версією CNN.

Пізніші роки та жалі (2000-2003)

У 2000 році Леслі Чун оголосив про свій відхід з музичної індустрії, щоб зосередитися на кінокар'єрі. Його головні ролі у фільмах, таких як *The Gunman* та *Inner Senses*, продемонстрували інший акторський стиль, ніж раніше, але на той час він уже страждав від депресії. 1 квітня 2003 року Леслі Чун помер, впавши з готелю Mandarin Oriental у Гонконзі, у віці 46 років. Його смерть шокувала світ, і незліченні шанувальники та колеги оплакували його втрату.

Діаграми ключових етапів

| роки | подія | Вплив |

|---|---|---|

| 1976 | Вона взяла участь в Азійському співочому конкурсі та посіла друге місце. | Офіційно вступаючи в індустрію розваг та втілюючи свої музичні мрії |

| 1977 | Приєднався до PolyGram та випустив свій дебютний альбом | Реакція ринку була млявою, і бізнес було важко зрушити з місця. |

| 1978 | Зйомки фільму "Весна уві сні Червоної палати" | Обдурений, кар'єрний спад |

| 1983 | Випуск "Вітер продовжує дути" | Прорив у музичній кар'єрі, утвердження його статусу на музичній сцені |

| 1986 | У головній ролі у фільмі «Краще майбутнє» | Успішно перевтілився у потужного актора |

| 1987 | У головній ролі у фільмі «Китайська історія про привидів» | Станьте суперзіркою азійського кіно |

| 1990 | У головній ролі у фільмі "Дні дикої природи" | Лауреат Гонконгської кінопремії за найкращого актора |

| 1993 | У головній ролі у фільмі "Прощавай, моя наложнице" | Здобуття Золотої пальмової гілки в Каннах та міжнародної слави |

| 1997 | Світовий тур Crossing 97 | Сценічна присутність досягає свого апогею |

| 2000 | Оголошує про завершення кар'єри в музичній індустрії | Він зосередився на кіно та телебаченні, але страждав від депресії. |

| 2003 | Помер | Залишаючи позаду нескінченні жалі, стаючи вічною легендою. |

Аналіз причин успіху

- Талант і наполеглива працяЛеслі Чун демонстрував надзвичайний талант у музиці та кіно; його голос, акторська майстерність та сценічна присутність були бездоганними. Навіть під час спаду у кар'єрі він ніколи не припиняв навчатися та вдосконалюватися; наприклад, він наполегливо відточував свої співочі навички, виступаючи в барах.

- Авангард і щирістьХоча його авангардний імідж та прямолінійна особистість спочатку не були прийняті глядачами, його унікальний стиль з часом став законодавцем моди. Він відкрито стикався з суперечками в особистому житті, що здобуло йому повагу та прихильність.

- наполегливість і сила воліВід глузувань та розірвання контракту до того, як Леслі Ченг став міжнародною суперзіркою, своїми діями довів важливість наполегливості у негараздах. Його рішення продовжувати навіть під час невдач у кар'єрі стало ключем до його успіху.

- Людський дотик і вдячністьЙого вдячність шостій сестрі та відданість друзям принесли йому широку любов і повагу як у індустрії розваг, так і за її межами, що також сприяло його кар'єрному успіху.

Висновок

Шлях Леслі Ченга став легендою подолання негараздів заради слави. Він полонив незліченну кількість глядачів своїм талантом, стійкістю та щирістю, ставши незмінною іконою китайської індустрії розваг. Його історія вчить нас, що навіть попри невдачі та критику, якщо ми наполегливо йдемо у своїх мріях, ми зрештою можемо створити власну блискучість. Його смерть – величезна втрата для китайського світу, але його твори та дух житимуть вічно.

Додаток: Хронологія важливих етапів художньої кар'єри Леслі Чунґ

| роки | подія |

|---|---|

| 1977 рік | Вона посіла друге місце на Азійському співочому конкурсі та офіційно дебютувала. |

| 1984 рік | Він закріпив свій статус на музичній сцені з "Монікою". |

| 1987 рік | Альбом «Літній роман» став бестселером. |

| 1991 рік | Він отримав Гонконгську кінопремію за найкращу чоловічу роль у фільмі «Дні дикої природи». |

| 1993 рік | Він здобув міжнародну славу завдяки фільму «Прощавай, моя наложнице». |

| 1999 рік | Він отримав премію «Золота голка», ставши першим артистом, який виграв як «Золоту голку», так і Гонконгську кінопремію за найкращу чоловічу роль. |

| 2003 рік | Він помер, а його посмертна робота «Все летить за вітром» встановила рекорд продажів. |

| 2010 рік | Її було обрано однією з «25 найвидатніших азійських акторок усіх часів» за версією CNN. |

Додаткова інформація:

![[有片]把與生俱來的「好色」,用以點燃事業的雄心](https://findgirl.org/storage/2025/11/有片把與生俱來的「好色」,用以點燃事業的雄心-300x225.webp)

![[有片]銷售的語言煉金術](https://findgirl.org/storage/2025/10/有片銷售的語言煉金術-300x225.webp)